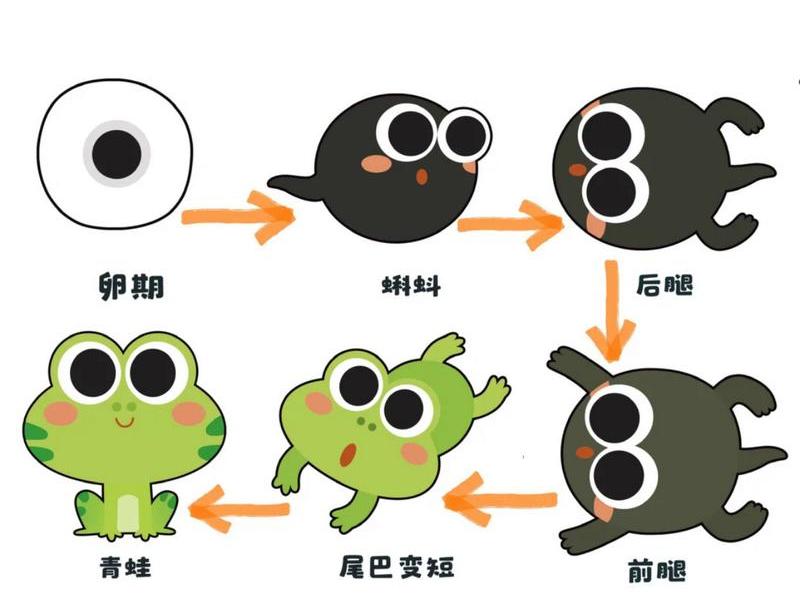

蝌蚪的成长密码:为什么先长后腿?

在清澈的池塘里,一群黑色的小蝌蚪正摆动着圆圆的尾巴穿梭在水草间。如果你仔细观察它们的成长过程,会发现一个有趣的现象:这些小家伙总是先长出后腿,过一段时间才慢悠悠地冒出前腿。这看似随意的发育顺序,其实藏着生物进化赋予的生存智慧 ——一切都是为了优先满足最迫切的生存需求。

从运动需求来看,后腿的早期发育是蝌蚪应对水中生存挑战的关键。刚孵化的蝌蚪体型微小,主要依靠尾部的左右摆动前进,这种运动方式速度慢、灵活性差,很容易成为蜻蜓幼虫、小鱼等天敌的猎物。当后腿开始萌芽时,虽然还不能完全支撑身体跳跃,但已经能通过肌肉收缩辅助尾部发力:遇到危险时,后腿快速蹬水配合尾部摆动,能让蝌蚪瞬间爆发出更快的逃生速度,就像给 “游泳马达” 加了助推器。更重要的是,后腿的肌肉群比前腿更发达,早期发育能让蝌蚪在争夺食物(如藻类、浮游生物)时占据优势 —— 它们可以更灵活地转向、停留,抢到更丰富的资源。

能量分配的 “优先级” 则揭示了更深层的生存逻辑。蝌蚪的发育过程需要消耗大量能量,而这些能量来自卵黄储备和后天摄食。在有限的能量供给下,身体必须做出取舍:先发育对当前生存最关键的器官。对完全水生的蝌蚪来说,前腿的作用在此时显得 “可有可无”—— 它们不需要前腿划水,也不需要用前腿支撑身体。而后腿不仅能提升游泳能力,还为未来的登陆生活埋下伏笔:当蝌蚪逐渐成熟,尾部开始萎缩,肺脏发育完善时,强壮的后腿将成为它们登陆后跳跃、爬行的核心动力。这种 “未雨绸缪” 的发育策略,能让蝌蚪在从水生到陆生的关键转型期无缝衔接,避免因器官功能断层而死亡。

从进化视角看,这种发育顺序是自然选择的必然结果。科学家通过对比不同两栖动物的幼体发育发现,无论是生活在池塘的青蛙,还是栖息在溪流的蝾螈,凡是需要经历水生幼体阶段的物种,大多遵循 “后腿优先” 的发育模式。那些偶然出现 “前腿先发育” 的个体,要么因游泳能力不足被天敌淘汰,要么因能量分配失衡难以完成变态发育,最终被自然选择筛除。经过亿万年的演化,“先长后腿” 成为刻在两栖动物基因里的生存程序,确保后代能以最高效的方式度过最脆弱的幼体期。

当蝌蚪的后腿足够强壮,尾部开始缩短时,前腿才会从鳃盖下方慢慢伸出。这时的蝌蚪已经具备了初步的登陆能力,前腿的出现主要是为了配合后腿完成更复杂的动作 —— 比如在陆地上支撑身体、捕捉昆虫时辅助固定猎物。这种 “后腿打基础,前腿补功能” 的发育节奏,完美契合了蝌蚪从水生到陆生的生存需求转变。

小小的蝌蚪用看似简单的成长轨迹,向我们展示了生物进化的精妙:每一个器官的发育顺序,都是对生存环境的精准回应,每一次形态的改变,都遵循着 “优先解决最迫切需求” 的生存法则。这不仅是蝌蚪的成长密码,更是所有生物在自然竞争中延续至今的智慧缩影。