从社交平台到网络暴力:互联网文化的利与弊

互联网的快速发展,特别是社交平台的崛起,改变了我们与外界互动的方式。如今,无论是工作、学习还是日常生活,社交平台和网络社交已成为我们生活中不可或缺的一部分。从Facebook、Instagram到微博、抖音,社交平台极大地扩展了我们的社交圈和信息获取的渠道。但与此相伴的,是网络暴力、虚假信息的传播以及个体隐私的泄露等问题。社交平台的利与弊,如何在享受网络带来的便利的同时规避其负面影响,成为当代社会亟待解决的问题。

社交平台的好处:互联网文化的正向影响

社交平台的普及,让我们的沟通方式发生了巨大的变化。传统的面对面交流被在线聊天、视频通话等形式所取代,人与人之间的联系不再受地理位置和时间的限制。通过社交平台,人们可以随时随地与亲朋好友保持联系,分享生活点滴,庆祝个人成就或寻求情感支持。对于一些身处异国他乡的人,社交平台更是帮助他们打破了孤独,创造了全球范围内的社交圈。

社交平台的另一个重要优点在于它促进了信息的流通和知识共享。无论是最新的新闻动态,还是某一领域的专业知识,用户都能通过社交平台快速获取并与他人分享。平台上的群组功能,也使得同样兴趣的人能够方便地聚集,进行有意义的交流。比如,许多医学专业人士、艺术家、作家等,通过社交平台分享经验和见解,帮助更多人学习和成长。

此外,社交平台也成了社会运动和公益活动的重要阵地。从“#MeToo”运动到气候变化倡导,社交平台为弱势群体提供了发声的机会,也让社会公众更容易集结和组织,为某一事业或事件争取关注和支持。通过平台的力量,许多社会问题得到了更广泛的关注,并推动了社会变革的发生。

网络暴力的崛起:互联网文化的负面影响

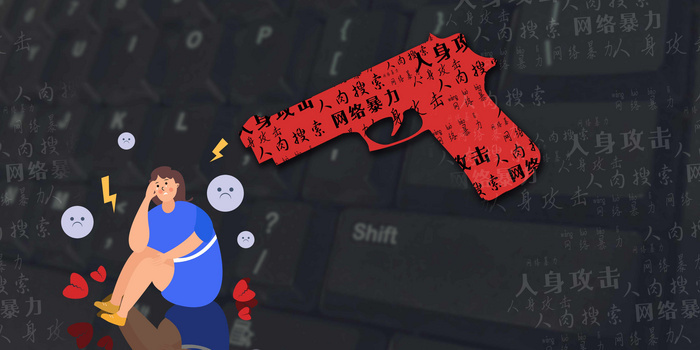

然而,互联网的开放性和匿名性也带来了网络暴力的严重问题。网络暴力,指的是在网络空间通过恶意言论、侮辱、谩骂、诽谤等方式,对他人进行精神上的攻击。与传统的面对面暴力不同,网络暴力往往因为缺乏直接的身体接触而更为隐蔽,同时因为社交平台的庞大传播效应,它的影响可能迅速蔓延,造成更大范围的伤害。

网络暴力的根源,部分在于社交平台的匿名性和去人格化。很多人在网络上没有“面子”的负担,可能会更加肆无忌惮地发表恶言恶语。同时,社交平台上的信息传播速度极快,一旦出现针对某个个体的负面言论,往往会迅速引发更多的恶性评论,形成“围攻”的局面。这种言语暴力不仅对受害者的心理健康造成严重打击,长时间的网络暴力可能导致受害者出现焦虑、抑郁等心理问题,甚至引发自杀等极端事件。

不仅如此,网络暴力的另一个危害在于其“放大效应”。社交平台的分享和转发功能,让个别恶意评论得以迅速传播,形成广泛的舆论压力。而且,网络暴力常常是无形的,它并不依赖于面对面的互动,受害者可能不知道自己的攻击者是谁,这种无形的攻击让受害者更加无助和痛苦。

社交平台的“信息泡沫”与虚假信息

社交平台不仅是社交互动的场所,它也逐渐成为了信息流通的重要渠道。然而,随着个性化推荐算法的运用,社交平台的内容呈现出“信息泡沫”的特征。社交平台通过大数据分析,根据用户的兴趣、行为等推送相关内容。这种推荐方式有时会让用户只接触到与自己观点和兴趣一致的信息,逐渐形成“回音室效应”。人们在这个“回音室”里不断强化自己的认知,忽略不同意见和视角,从而加剧社会的分裂。

更为严重的是,虚假信息和谣言在社交平台上的传播速度比任何时候都要快。无论是伪造的新闻、歪曲的事实,还是恶搞视频和谣言,这些信息往往以极快的速度在网络上传播。由于缺乏有效的监管和信息验证机制,很多用户容易受到误导,造成社会恐慌甚至恐慌性传播。例如,疫情期间的虚假疫苗信息、医学误导性文章,曾经引起大量的公众恐慌,阻碍了科学防控措施的实施。

如何应对互联网文化的负面影响?

面对互联网文化带来的利与弊,如何在享受社交平台的便利的同时,避免负面影响的侵扰呢?首先,提高网络素养至关重要。用户需要学会辨识虚假信息,不盲目跟风,避免参与无意义的网络攻击。对于社交平台上的内容,尤其是来源不明的信息,要有怀疑的态度,保持理性思维。

其次,社交平台本身也需要承担更多的责任,加强对平台内容的管理,防止网络暴力和虚假信息的传播。社交平台可以通过加强用户身份认证、优化内容审核机制,及时删除有害信息,建立有效的举报和反馈机制,保护用户的心理健康和信息安全。

政府和社会也应当加强对互联网的监管与教育,推动网络安全法的完善,并在学校和社区开展网络文明教育,提高公众对网络暴力和虚假信息的识别能力。同时,对于网络暴力的受害者,除了法律保护外,社会应提供更多的心理疏导和情感支持,帮助他们走出阴影。

结语:理性使用互联网,享受其益处

互联网和社交平台为我们带来了前所未有的沟通便利和信息共享的机会,推动了全球化和社会变革的进程。然而,网络暴力、虚假信息等负面问题也提醒我们,互联网文化的力量需要我们谨慎对待。在享受互联网带来的好处时,我们也要意识到它带来的风险。理性使用社交平台,遵守网络道德,培养良好的网络素养,才能使互联网文化真正发挥其积极作用,推动社会向更加健康、和谐的方向发展。