同根生的 “软硬兄弟”:钻石与石墨的硬度之谜

在地球的宝藏库里,钻石和石墨堪称一对奇特的 “兄弟”。它们由完全相同的碳原子构成,却展现出截然不同的硬度 —— 钻石是自然界中最坚硬的物质之一,莫氏硬度高达 10,能轻松切割玻璃、研磨金属;而石墨的莫氏硬度仅为 1,用指甲就能在其上留下划痕,常被制成铅笔芯和润滑剂。这种天差地别的性质,藏着地球深处原子排列的惊天秘密。

微观世界的排列艺术

决定物质硬度的核心因素,在于构成物质的原子如何 “搭建” 自己的微观结构。钻石和石墨的碳原子就像掌握了两种截然不同的建筑技艺。

在钻石的晶体结构中,每个碳原子都与周围 4 个碳原子形成稳定的共价键,构成正四面体结构。这种排列方式如同精密咬合的乐高积木,每个原子都被牢牢固定在三维空间的节点上,任何外力都需要克服多个共价键的共同作用才能破坏其结构。这种三维网状结构让钻石拥有了极致的硬度,即便用钢铁用力划擦,也难以留下痕迹。

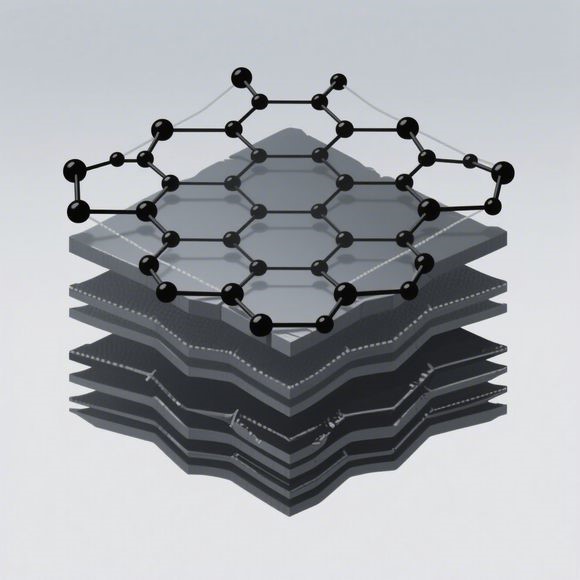

而石墨的碳原子则采用了另一种 “平面舞蹈” 式的排列。每个碳原子只与相邻 3 个碳原子形成共价键,构成平面六边形的网状结构,无数这样的平面层叠在一起。层内的原子结合紧密,但层与层之间仅靠微弱的分子间作用力连接,就像一叠松散的纸张。当受到外力时,层与层之间很容易发生滑动,这就是石墨质地柔软、可以轻松书写的原因。

地球深处的 “锻造车间”

钻石和石墨的结构差异,源于它们形成时所处的地球环境。石墨的形成条件相对温和,通常在地表附近或地壳浅层,在常温常压下,碳原子更倾向于形成这种能量较低的层状结构。煤矿中常见的石墨晶体,就是古代植物在地质作用下碳化的产物。

钻石的诞生则需要经历地球炼狱般的 “锻造”。在地下 150-200 公里的地幔深处,那里的压力高达地球大气压的 4.5-6 万倍,温度达到 900-1300℃。在这种极端条件下,碳原子被迫改变排列方式,原本松散的层状结构被强行 “挤压” 成致密的正四面体结构。随着火山喷发,这些形成于地幔的钻石被岩浆裹挟着冲向地表,最终成为我们所见的璀璨宝石。

结构决定命运的科学启示

钻石与石墨的故事,是 “结构决定性质” 这一化学原理最生动的注脚。它们的差异并非来自组成元素的不同,而是源于原子排列方式的精妙变化。这种微观层面的差异,在宏观世界里被无限放大,造就了一个坚硬无比、一个柔软顺滑的奇妙对比。

在地球科学研究中,钻石不仅是珍贵的宝石,更是来自地幔的 “信使”。包裹在钻石内部的微小矿物杂质,记录了地球深处的化学组成和物理环境,为人类探索地球内部结构提供了宝贵的线索。而石墨则以其优良的导电性和润滑性,成为工业生产中不可或缺的材料。

这对由相同原子构成的 “软硬兄弟”,用它们独特的存在告诉我们:在自然界中,微小的结构变化往往能带来惊人的性质差异,而理解这些差异的钥匙,就藏在对微观世界的不断探索之中。