服饰的 “社会功能”——衣服不只是穿暖,更是“身份说明书”

在寒冷的冬日,我们裹紧羽绒服抵御寒风;在炎热的夏天,换上短袖短裤保持凉爽 —— 保暖与舒适,似乎是我们对服饰最直观的认知。但从人类学视角看,服饰的意义远不止于此。它像一本随身携带的 “身份说明书”,悄悄泄露着穿着者的社会地位、职业、族群归属甚至婚姻状态。在人类社会的发展中,服饰早已成为一套精密的符号系统,承担着标识身份、规范秩序的重要社会功能。

等级秩序的 “可视化标签”

在阶级分明的传统社会,服饰是区分阶层最直接的工具。中国古代的 “冠服制度” 堪称典型 —— 不同等级的人穿什么面料、用什么颜色、绣什么纹样,都被写进礼法,容不得半点僭越。《周礼》中记载,天子穿 “十二章纹” 礼服,衣袖绣日月星辰,下摆缀山龙鸟兽,每一种纹样都是权力的象征;而平民只能穿粗麻制成的 “布衣”,若敢用丝绸镶边,便可能触犯刑律。这种用服饰划分等级的逻辑,在全球范围内高度相似:古埃及的法老穿绣满鹰隼纹的亚麻长袍,鹰隼是王权的象征;欧洲中世纪的贵族用紫色天鹅绒与金线刺绣彰显地位,因为紫色染料需从腓尼基海贝中提取,一两染料的价格相当于一名工匠半年的工钱,普通人根本无力承担。

服饰的等级标识甚至能细化到 “配饰”。中国明代的官员帽子上有两束长翅,翅的宽窄、材质与官职直接挂钩;英国维多利亚时期的女仆必须戴白色布帽,帽檐的弧度严格对应服务的家庭等级 —— 这些看似琐碎的设计,实则是将 “谁该服从谁” 的社会秩序,转化为肉眼可见的视觉符号。当一个人看到穿蟒袍的人自动躬身行礼时,他敬畏的不仅是衣服本身,更是服饰背后的等级制度。

职业身份的 “隐形名片”

现代社会的职业装,依然延续着服饰的身份标识功能。医生的白大褂、警察的藏蓝制服、法官的黑色法袍,无需言语介绍,就能让人瞬间判断对方的职业角色。这种 “一看便知” 的效率,其实是人类经过数千年演化形成的社会默契。

在传统社会,职业服饰的标识性更强。中世纪欧洲的工匠行会有严格的着装规定:铁匠必须系红色围裙(既防火星又显身份),面包师戴白色高帽(象征面粉的纯净),屠夫穿皮围裙(方便清洁血污)。这些服饰不仅是工作需求,更是 “职业资格证”—— 一个没穿对应服饰的人,很难被认可为行业内的从业者。中国清代的镖师穿短打劲装,腰间悬镖囊,绑腿上绣着镖局名号,这套行头既是为了行动方便,也是在告诉路人 “我能护你周全”;江南水乡的船娘系蓝布包头,围裙绣水波纹,在码头众多的人群中,这样的服饰能让雇主快速找到 “熟悉水路的人”。

服饰的职业标识还暗含着社会对职业的期待。教师的着装往往偏向整洁庄重,这与 “传道授业” 的角色定位相契合;艺术家的服饰常带有个性设计,暗合 “突破常规” 的职业特质。这些无形的期待,通过服饰转化为有形的规范,让每个职业角色都有了对应的 “视觉模板”。

族群归属的 “文化密码”

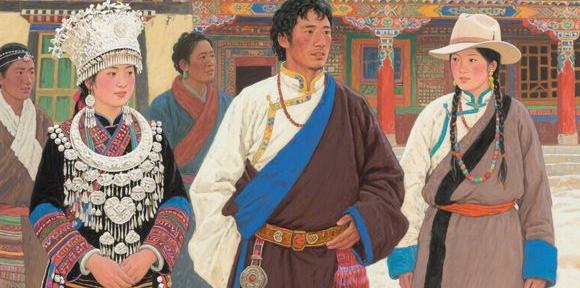

对族群而言,服饰是区分 “我们” 与 “他们” 的文化边界。云南彝族的女子会在头上戴 “鸡冠帽”,帽顶缀满银泡,走起路来叮当作响 —— 这是她们的族群标记,即使在多民族聚居的集市上,只要看到这顶帽子,就知道对方是来自哪个支系的彝族姐妹。苗族的银饰更是精妙的 “族群身份证”:黔东南的苗族偏爱大银角,银角高度可达 80 厘米,象征祖先的牛角;湘西苗族则多戴银冠,冠上的蝴蝶纹源自 “蝴蝶妈妈” 的创世传说。这些纹样与造型并非随意设计,而是族群历史与信仰的浓缩,只有 “自己人” 才能读懂其中的密码。

在全球化的今天,族群服饰的身份标识功能反而更加突出。当藏族同胞在城市里穿上藏袍,蒙古族牧民戴上银腰带时,服饰成了他们对自身文化身份的主动宣告。人类学家发现,许多少数民族在现代化进程中会更刻意地保留传统服饰 —— 这不是守旧,而是用服饰锚定族群认同,在快速变化的社会中找到 “我是谁” 的答案。

生命阶段的 “状态告示牌”

服饰还能悄无声息地传递个人的生命状态,尤其是婚姻与年龄这类私密却重要的信息。在陕北农村,未婚女子梳一条长辫,辫梢系红绳;已婚妇女则将头发盘成 “髻”,插一支银簪 —— 这套服饰语言,比任何介绍都更高效地传递着婚姻状态。类似的例子在世界各地随处可见:印度旁遮普邦的已婚女性会在发际线上点红色 “ sindoor ”,孟加拉国的新娘要戴 “ nath ” 鼻环,这些装饰不是为了美观,而是在向社会宣告 “我已进入婚姻”。

年龄的标识同样藏在服饰里。非洲马赛族的少年在 “成年礼” 后,会换下浅色披风,穿上红色长袍,戴起用鸵鸟毛做的头饰 —— 红色在马赛文化中象征勇气,这套新服饰意味着他已成为可以狩猎、保卫族群的成年男子。中国西南的傣族少女到了婚恋年龄,会在筒裙上绣满凤凰花,而老年妇女则偏爱素雅的青色 —— 服饰的颜色与纹样,成了年龄阶段的 “自动提示器”。

从北京故宫博物院里的龙袍,到纽约街头的涂鸦卫衣;从苗族银饰的叮当声,到程序员的格子衬衫 —— 服饰始终在履行着 “身份说明书” 的职责。它不像语言那样直白,却比语言更持久、更普适:即使语言不通,看到对方的服饰,我们也能大致判断 “他是谁”“他来自哪里”。这正是服饰最神奇的社会功能:它用针脚与面料编织出一张无形的社交网络,让每个个体在群体中找到自己的位置,也让整个社会在视觉符号的共识中保持秩序。