冥王星被 “降级” 的真相

在 2006 年之前,冥王星一直被视为太阳系的九大行星之一,然而在这一年,冥王星却遭遇了 “降级”,被归类为矮行星。这一事件在天文学界以及公众中都引起了极大的关注和讨论。冥王星被 “降级” 的背后究竟有着怎样的真相呢?这还得从冥王星的发现说起。

一、冥王星的发现

20 世纪初,天文学家们在观测海王星和天王星的轨道时,发现了一些奇怪的差异。美国天文学家珀西瓦尔・洛厄尔(Percival Lowell)在 1905 年首次提出了可能存在一颗新行星的理论,他推测这些轨道的不规则性是由另一颗行星的引力牵引导致的,并且还预测出了这颗未知行星的位置。不过,直到 1930 年,洛厄尔天文台的克莱德・汤博(Clyde Tombaugh)才最终确认了冥王星的存在。当时,由于对冥王星质量的错误计算(当时认为其质量比实际大得多),并且对太阳系的认识还不够完善,冥王星便顺理成章地被归入了行星的行列。

二、冥王星的独特之处

随着时间的推移,更多关于冥王星的数据被收集,天文学家们逐渐发现冥王星与其他八大行星相比,实在是太与众不同了。

质量过小:冥王星的质量非常小,它比地球的卫星月球质量还小,甚至也小于前八颗行星里质量最小的水星。而且,它的质量根本不足以引起天王星和海王星运动出现那么大的偏差,这表明它对周边天体的引力影响相对较弱。

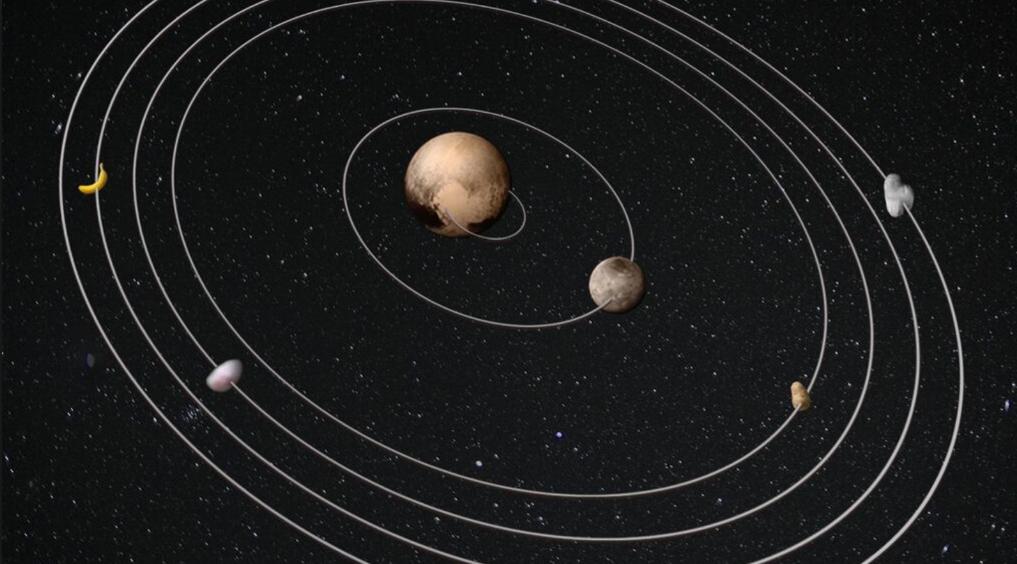

轨道奇特:太阳系前八颗行星的轨道基本都在同一个平面里,这个平面被称为黄道面。但冥王星的轨道却非常倾斜,和黄道面有 17 度多的倾角。同时,前八颗行星的轨道除了离太阳最近的水星外都非常接近正圆,而冥王星的轨道却非常扁。在近日点附近时,冥王星离太阳的距离甚至比海王星还要近,最远时却比海王星远了近 1/3。

三、柯伊伯带的发现及影响

在对太阳系的持续探索过程中,天文学家们发现了柯伊伯带。柯伊伯带是位于海王星轨道之外的一个环带,里面充满了大量的小天体。1992 年,天文学家发现了柯伊伯带的第一个正式成员 —— 一颗名为 “阿尔比恩”(Albion)的天体,这一发现为太阳系的研究开启了新的篇章。而在 2005 年,天文学家迈克・布朗(Mike Brown)又在柯伊伯带发现了一颗比冥王星还要大的天体 —— 阋神星(Eris),它的大小几乎与冥王星相同。

柯伊伯带的发现以及阋神星等类似大小天体的出现,对冥王星的行星地位提出了严峻挑战。如果将冥王星视为行星,那么阋神星以及柯伊伯带中的众多天体又该如何归类呢?这一问题引发了天文学界对行星定义的重新思考和激烈讨论。

四、行星定义的重新修订

为了解决这些争议,2006 年,国际天文学联合会(IAU)在布拉格召开的第 26 届大会上,重新定义了 “行星” 的概念。根据新标准,一个天体要被称为行星必须满足三个条件:

围绕太阳运行:行星需要以太阳为中心,在特定的轨道上进行公转。冥王星在这一点上是符合条件的,它一直围绕着太阳运转。

足够质量使其自身重力克服刚体力,从而呈现流体静力平衡的(接近圆球)形状:简单来说,就是天体的质量要足够大,使得自身的引力能够克服物质的刚性,让天体最终形成近似球形。冥王星在这方面也满足要求,它的质量足以使其呈现出近似球形的外观。

清除其轨道附近的其他天体:这一点要求行星在其公转轨道上,要有足够强大的引力,能够将轨道附近的其他小天体吸引过来或者将它们清除出去,从而在该轨道区域占据主导地位。然而,冥王星却无法满足这一关键条件。冥王星位于柯伊伯带之中,这一区域存在着大量的小天体,冥王星的引力不足以清理掉这些邻居,它的轨道附近有许多其他天体与它共享轨道空间。

基于以上新的行星定义,冥王星由于未能清空其轨道附近的其他物体,被国际天文学联合会从行星的行列中移除,降级为矮行星。这一决定虽然在当时引发了不少争议,但从科学的角度来看,它使得太阳系天体的分类更加清晰和严谨。

五、冥王星降级引发的争议与意义

冥王星的降级在天文学界和公众中都引发了广泛的争议。一些天文学家认为,冥王星应保留其行星地位,因为它在太阳系中具有独特的地位,有着自身的特点和演化历史。而在公众方面,许多人对冥王星的降级表示不满,冥王星长期以来在人们的认知中就是九大行星之一,它的降级似乎打破了大家以往对太阳系的认知。例如,美国多个州通过决议 “恢复” 冥王星的行星地位,新墨西哥州甚至宣布 2007 年 3 月 13 日为 “冥王星行星日”。

然而,从科学研究的角度来看,冥王星的降级有着重要的意义。它促使天文学界进一步深入研究太阳系的结构和演化,推动了对行星定义的完善。通过对冥王星以及柯伊伯带天体的研究,我们可以更好地了解太阳系形成初期的情况,以及行星在演化过程中的不同命运。虽然冥王星不再被视为行星,但它独特的性质和所处的位置,仍然吸引着科学家们不断对其进行探索和研究。随着科学技术的不断进步,我们对冥王星以及整个太阳系的认识也将不断深化。