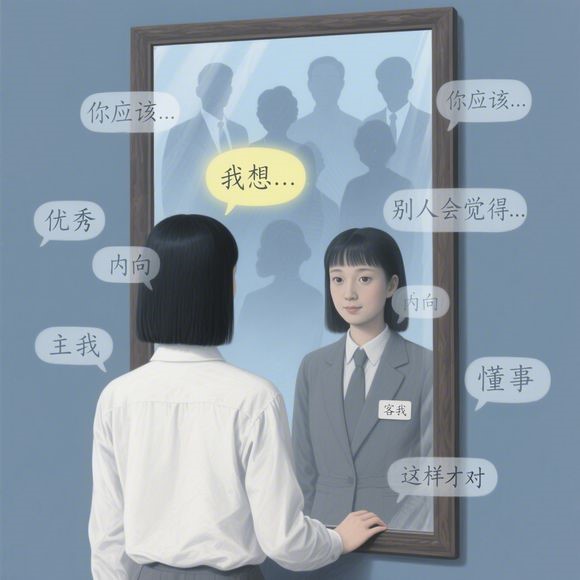

你眼中的自己,其实是 “别人教的”—— 社会学 “主我与客我” 理论科普

早上照镜子时,你可能会想:“今天气色不错,这件衣服很显精神”,也可能会嘀咕:“最近好像胖了,发型有点乱”。这些对自己的判断,看似是 “我” 对 “自己” 的直接认知,但在社会学视角下,你眼中的 “自己”,其实藏着无数 “别人” 的影子 —— 这正是美国社会学家乔治・赫伯特・米德提出的 “主我与客我” 理论要揭示的核心逻辑。

一、先搞懂:“主我” 和 “客我”,到底是谁?

米德在《心灵、自我与社会》中提出,“自我” 并非单一的存在,而是由两个相互关联的部分构成:“主我”(I)和 “客我”(me)。这两个 “我” 的互动,才构成了我们完整的自我认知,两者的关系可以用一个简单的场景理解:

当你在朋友聚会中讲了一个笑话 ——

“主我” 是那个 “主动行动的你”:是你突发奇想分享笑话的冲动,是你说话时的语气、表情,是不受外界评价直接支配的 “本能反应者”。它代表着自我中主动、自发、独一无二的部分,是你作为个体的 “原始动力”。

“客我” 则是那个 “观察并评价自己的你”:笑话讲完后,你会悄悄观察朋友的反应 —— 如果大家笑得前仰后合,你会想 “我刚才讲得挺好,大家很喜欢”;如果没人笑,你会懊恼 “完了,这个笑话好尴尬,我是不是没讲清楚”。这个 “评价自己的视角”,就是 “客我”。它本质上是别人的观点在你心中的投射,是你从 “他人眼中” 看到的自己。

简单来说:“主我” 是 “我做什么”,“客我” 是 “我觉得别人怎么看我做的事”;“主我” 是行动者,“客我” 是被评价者 —— 而你对 “自己是谁” 的认知,正是这两者反复互动的结果。

二、为什么说 “你眼中的自己,是别人教的”?

关键就在于 “客我” 的形成过程。“客我” 不是天生的,而是我们在与他人的互动中,一点点 “学” 来的 —— 别人的语言、表情、态度,就像一把把 “刻刀”,慢慢雕琢出你对自己的印象。这种 “教学”,藏在我们从小到大的每一个生活场景里:

1. 家庭:最早的 “自我老师”

小时候,你第一次尝试自己穿衣服,妈妈笑着说 “宝宝真棒,会自己穿衣服了”—— 这句话会让你形成第一个关于 “我” 的正面认知:“我是能干的、被喜欢的”。反之,如果你不小心打翻了牛奶,爸爸皱着眉说 “你怎么这么笨,总是毛手毛脚”,这个评价会悄悄变成 “客我” 的一部分:“我可能是个笨拙的人”。

父母的夸奖、批评、期待,是我们最早接触到的 “他人视角”。他们怎么看待我们,我们就会先 “默认” 自己是什么样的人 —— 这是 “别人教我们认识自己” 的第一步。

2. 学校:标签化的 “自我塑造”

进入学校后,老师和同学会成为新的 “教学者”。如果老师经常表扬你 “作业写得认真,是个好学生”,同学愿意跟你组队做项目,你会逐渐形成 “我是优秀的、受欢迎的” 认知;但如果老师总说 “你怎么又考这么差,心思不在学习上”,同学孤立你,你可能会觉得 “我是个糟糕的、没人喜欢的人”。

这里的 “评价” 不一定是直接的语言,也可能是行为:比如老师让你当班干部(隐含 “你可靠” 的评价),同学拒绝跟你玩(隐含 “你不受欢迎” 的评价)。这些信号会被我们捕捉、内化,最终变成 “客我” 的一部分 —— 你会按照别人给你的 “标签”,来定义自己。

3. 社会:隐形的 “规则课堂”

长大后,社会文化、大众观念会成为更隐蔽的 “老师”。比如社会对 “外貌” 的审美:广告里的模特都是瘦高型,身边人总说 “胖了不好看”,这些声音会让你把 “瘦 = 好看” 的标准内化成 “客我” 的判断 —— 哪怕你本身很健康,也会因为体重超了一点而焦虑,觉得 “我不够好看”。

再比如对 “职业” 的偏见:有人说 “女孩子做理科没前途”“男生当护士没面子”,这些社会观念会让一部分人在选择职业时,下意识地否定自己的兴趣,觉得 “我不适合做这个,别人会看不起我”。这时的 “客我”,已经不是某一个人的观点,而是整个社会的 “集体视角” 在我们心中的体现。

三、“主我” 与 “客我”:不是对立,而是 “对话”

看到这里,你可能会觉得:“难道我对自己的认知,全是别人说了算?那‘我’在哪里?” 其实,米德的理论并没有否定 “自我” 的主动性 ——“主我” 和 “客我” 的关系,更像是一场持续一生的 “对话”:

“客我” 给了我们一个 “参考标准”(别人怎么看我),但 “主我” 会对这个标准做出反应(我要不要认同这个看法)。比如:

有人说你 “性格内向,成不了大事”(这是 “客我” 接收到的评价);

如果你认同,就会变得自卑,不敢尝试新机会(“主我” 接受了 “客我” 的判断);

但如果你不认同,会想 “内向的人也有细心、专注的优势,我可以用自己的方式做好事情”(“主我” 反驳了 “客我” 的评价,主动定义自己)。

也就是说,“别人教我们认识自己”,但最终 “怎么认识自己”,还是由 “主我” 决定。成熟的自我认知,不是完全脱离 “客我”(无视他人的合理建议),也不是被 “客我” 绑架(完全活在别人的评价里),而是在 “别人怎么看” 和 “我想成为谁” 之间,找到平衡。

四、读懂这个理论,能帮我们什么?

理解 “主我与客我”,最大的价值是让我们学会 “反思自我”:

当你因为别人的一句话而否定自己时(比如 “我真没用”),可以试着问自己:“这个想法是‘我’真正的感受,还是别人的评价让我这么想的?”

当你因为追求 “别人眼中的好” 而焦虑时(比如 “必须赚很多钱才叫成功”),可以区分:“这是我想要的,还是社会 / 他人告诉我‘应该要的’?”

我们无法完全摆脱 “别人” 对自我认知的影响 —— 毕竟人是社会性动物,互动是我们生存的基础。但我们可以做到:不把 “客我” 当成唯一的 “自我”,让 “主我” 始终保有主动权,既倾听他人的声音,也忠于自己的内心。

就像镜子里的自己,既会因为别人说 “你今天很好看” 而开心,也不会因为别人说 “你不够好” 而否定自己 —— 因为你知道,“我是谁”,终究是 “我” 和 “别人” 共同参与,但最终由 “我” 定义的答案。