碱基编辑:从 “剪刀” 到 “橡皮擦”

在生命科学的前沿领域,基因编辑技术正以前所未有的速度改变着我们对生物学的认知,为攻克疑难病症、改良生物品种带来了无限可能。从最初被誉为 “基因魔剪” 的 CRISPR-Cas9 技术,到如今崭露头角、更为精细的碱基编辑技术,科学家们不断雕琢手中的 “基因工具”,力求实现对生命密码的精准改写。碱基编辑,这一被视作 “基因剪刀升级版” 的技术,究竟有着怎样独特的魅力与变革性力量呢?让我们一同走进这个微观而神奇的基因编辑世界。

一、基因编辑的 “开山鼻祖”——CRISPR 技术

提及基因编辑,CRISPR-Cas9 技术无疑是绕不开的话题,它堪称基因编辑领域的 “开山鼻祖”,掀起了生命科学研究的一场革命。CRISPR,全称规律成簇间隔短回文重复序列(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats),原本是细菌抵御病毒入侵的一种防御机制。科学家们巧妙地借鉴了这一机制,将其改造为强大的基因编辑工具。

CRISPR-Cas9 系统主要由两部分组成:向导 RNA(gRNA)和 Cas9 蛋白。gRNA 就如同精准的 “导航仪”,能够依据预先设计的序列,在庞大复杂的基因组中精准定位到目标 DNA 区域。一旦找到目标,Cas9 蛋白便如同锋利的 “剪刀”,干脆利落地切断 DNA 双链。这一过程就像是在一本厚厚的生命密码书中,精准找到错误的段落并将其裁剪掉。细胞自身具备修复 DNA 断裂的机制,在修复过程中,科学家们可以引入特定的 DNA 片段,实现对基因的敲除、插入或替换,从而达到改写基因信息的目的。

CRISPR-Cas9 技术的出现,让基因编辑变得前所未有的高效与便捷,极大地推动了生命科学基础研究的进展,为攻克遗传性疾病、改良农作物品种等提供了有力手段。然而,这把 “基因剪刀” 并非十全十美。在剪切 DNA 双链的过程中,可能会引发细胞的应激反应,导致一些不可控的基因突变,即所谓的 “脱靶效应”。此外,DNA 双链断裂后的修复过程有时也会出现偏差,难以实现对单个碱基的精准修改,而这一局限性,恰恰为碱基编辑技术的登场埋下了伏笔。

二、碱基编辑技术:基因编辑领域的新 “橡皮擦”

为了弥补 CRISPR-Cas9 技术的不足,实现对基因更精细、更安全的编辑,碱基编辑技术应运而生。如果说 CRISPR-Cas9 是一把 “基因剪刀”,那么碱基编辑则像是一支精准的 “基因橡皮擦” 或 “基因铅笔”,能够在不切断 DNA 双链的前提下,直接对单个碱基进行改写,实现 A - G、C - T 等碱基之间的转换,就如同在生命密码书上直接涂改错误的字母,而不破坏周围的文字。

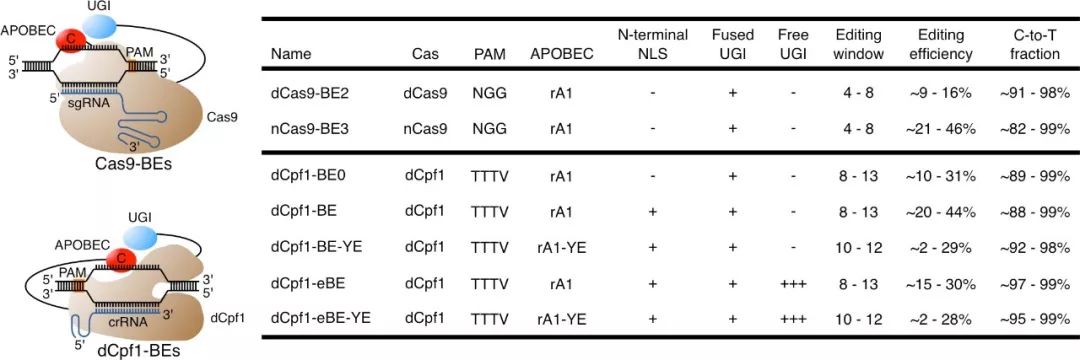

碱基编辑技术主要包括胞嘧啶碱基编辑器(CBE)和腺嘌呤碱基编辑器(ABE)等。以 CBE 为例,它通常由三部分融合而成:能够识别特定 DNA 序列的 Cas9 切口酶(Cas9 nickase),它不会像 Cas9 蛋白那样切断双链,而是只在一条链上制造一个切口;具有催化活性的胞嘧啶脱氨酶,其作用是将目标位点的胞嘧啶(C)转化为尿嘧啶(U),由于在 DNA 复制过程中,U 会被识别为胸腺嘧啶(T),从而实现了 C 到 T 的碱基转换;以及尿嘧啶糖基化酶抑制剂(UGI),它的存在是为了防止细胞内的修复机制将刚刚转化的 U “改回” C,确保碱基编辑的稳定性。

ABE 的工作原理与之类似,只不过它利用的是能够将腺嘌呤(A)转化为肌苷(I)的腺嘌呤脱氨酶,在后续的 DNA 复制过程中,I 会被识别为鸟嘌呤(G),进而实现 A 到 G 的碱基转变。这种对单个碱基的直接、精准编辑,避免了 CRISPR-Cas9 技术因双链断裂带来的一系列风险,大大提高了基因编辑的准确性和安全性,为治疗由单碱基突变引发的疾病带来了新的希望。

三、碱基编辑技术的应用成果

(一)疾病治疗领域的 “曙光”

在疾病治疗方面,碱基编辑技术展现出了巨大的潜力,尤其是对于那些由单碱基突变导致的遗传疾病。据统计,已知的致病性线粒体 DNA 突变中,高达 95% 都是点突变。镰状细胞贫血症就是一种典型的单碱基突变遗传病,患者的 β- 珠蛋白基因中一个碱基对发生了改变(A - T 变为 T - A),导致血红蛋白的结构和功能异常,红细胞扭曲成镰刀状,引发一系列严重的健康问题。利用碱基编辑技术,科学家们有望在患者的造血干细胞中精准修复这个错误的碱基,使其能够产生正常的血红蛋白,从根本上治愈疾病。目前,相关的临床试验正在积极开展中,已经取得了一些令人鼓舞的初步成果。

又如,英国科学家利用碱基编辑技术治疗一名身患 T 细胞白血病的 13 岁患者,通过对健康捐赠者提供的 T 细胞进行碱基编辑,改变了识别免疫细胞为 T 细胞的关键标志物,使其对其他 T 细胞 “隐身”,同时删除捐赠者特有的标记,将细胞变成 “通用” 治疗细胞。治疗后,患者体内癌细胞消失,病情得到缓解。这一世界首例应用碱基编辑技术治疗白血病的成功案例,为癌症治疗开辟了新的路径,也让人们看到了碱基编辑技术在临床应用中的广阔前景。

(二)科研领域的 “得力助手”

在科研领域,碱基编辑技术同样发挥着不可或缺的作用。它为科学家们研究基因功能提供了更为精准的工具。以往,研究基因功能常常采用基因敲除等手段,但这些方法往往会完全破坏基因的功能,难以模拟一些微妙的基因突变情况。而碱基编辑技术可以在不改变基因整体结构的前提下,精准引入单个碱基突变,从而更准确地研究某个碱基变化对基因表达、蛋白质功能以及细胞生理过程的影响。通过构建各种携带特定单碱基突变的细胞模型和动物模型,科学家们能够深入了解疾病的发病机制,为开发针对性的治疗药物和方法奠定坚实基础。

例如,研究人员利用碱基编辑技术成功在大鼠胚胎中引入致病突变,创造出世界上首个由 A - G 碱基编辑技术构建的、具有感音神经性听力损失表型的线粒体疾病动物模型。这一模型的建立,为深入研究线粒体疾病的发病机制和治疗方法提供了宝贵的研究材料,有助于加速相关药物研发进程。

四、展望未来:碱基编辑技术的挑战与前景

尽管碱基编辑技术已经取得了令人瞩目的成就,但它仍面临着一些挑战。首先,脱靶效应仍然是一个需要关注的问题,虽然相较于 CRISPR-Cas9 技术,碱基编辑的脱靶风险较低,但并非完全不存在。如何进一步优化碱基编辑器的结构,提高其对目标碱基的识别特异性,降低脱靶概率,是科学家们亟待解决的问题。其次,目前碱基编辑技术在体内的递送效率还不够高,如何将碱基编辑器安全、有效地递送至目标细胞和组织,也是实现其广泛临床应用的关键障碍之一。

然而,这些挑战并不能掩盖碱基编辑技术的巨大潜力。随着技术的不断发展和完善,碱基编辑有望在更多领域取得突破。在农业领域,它可以用于培育具有优良性状的农作物品种,提高作物的产量、抗病性和抗逆性;在生物制药领域,能够助力开发更加高效、精准的基因疗法,攻克更多疑难杂症;甚至在环境保护领域,通过对微生物基因的编辑,有望开发出能够降解污染物、应对气候变化的新型生物工具。

碱基编辑技术作为基因编辑领域的一颗新星,正以其独特的优势和巨大的潜力,引领着生命科学研究和医学治疗的新变革。从 “剪刀” 到 “橡皮擦”,这一技术的飞跃让我们对改写生命密码有了更精准、更安全的手段。相信在科学家们的不懈努力下,碱基编辑技术将不断突破现有局限,为人类健康和生物科技发展带来更多惊喜,开启一个精准医学和生物工程的新时代。