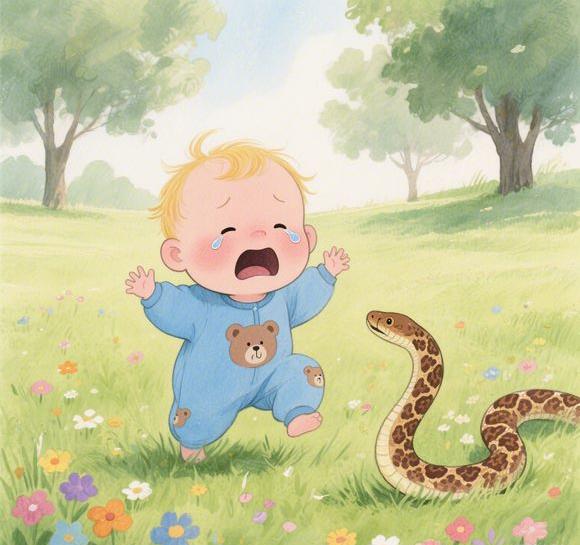

刻在基因里的警报:婴儿天生怕蛇的进化记忆密码

在肯尼亚大草原的晨光中,原始人类的祖先弯腰采集浆果,突然草丛里传来窸窣声,一条眼镜蛇昂首立起。那些未能及时察觉危险、做出应激反应的个体,很可能永远留在了这片草原。而我们的祖先,正是那些凭借敏锐直觉迅速逃离的幸存者。千万年后,这份关乎生死的生存经验,悄然化作了人类基因中的 “集体记忆”,让婴儿天生对蛇类产生恐惧。

一、恐惧本能:百万年进化筛选的生存印记

神经科学研究显示,人类大脑中的杏仁核在处理恐惧情绪时扮演着核心角色。当婴儿看到蛇类图像时,即使从未接触过真实的蛇,杏仁核也会迅速被激活,引发心率加快、瞳孔放大等生理反应。这一现象表明,人类对蛇的恐惧并非后天习得,而是深植于基因中的本能。

在人类进化的漫长岁月里,蛇类一直是原始人类生存的重大威胁。毒蛇的致命毒液能迅速瘫痪猎物,人类祖先若无法及时识别并躲避,就会面临死亡。长期的自然选择使得那些具备敏锐蛇类识别能力和快速恐惧反应的个体得以存活并繁衍后代,将这种生存优势代代相传。研究发现,相较于其他物体,人类婴儿对蛇类图像的注视时间更长,反应也更为强烈,这充分说明对蛇的恐惧早已融入人类的遗传密码。

二、跨文化验证:全球人类的共同恐惧基因

人类对蛇的恐惧具有显著的跨文化普遍性。无论是亚马逊雨林深处的原始部落,还是现代化大都市的婴儿,都对蛇类表现出高度一致的恐惧反应。在非洲部落,儿童从小就被教导识别毒蛇的特征,这种教育并非无的放矢,而是对祖先生存经验的传承;在亚洲文化中,蛇常常与邪恶、危险联系在一起,这也从侧面反映了人类对蛇类根深蒂固的恐惧。

心理学家通过实验发现,即使在完全没有蛇类分布的北极地区,当地婴儿在看到蛇类图像时,同样会表现出恐惧情绪。这种跨地域、跨文化的共性,有力地证明了人类对蛇的恐惧是一种普遍存在的进化特征,不受后天环境和文化差异的影响。

三、进化遗产的现代意义:恐惧背后的生存智慧

在现代社会,虽然蛇类对人类生存的威胁已大大降低,但婴儿天生怕蛇的现象依然具有重要的生存意义。这种本能反应是人类的第一道安全防线,帮助我们在面对潜在危险时迅速做出反应,避免受到伤害。从进化的角度看,这种 “过度反应” 其实是一种生存策略 —— 宁可误判危险,也不放过任何可能的威胁,从而最大限度地保障生命安全。

此外,对蛇的恐惧还在人类文化和艺术中留下了深刻的印记。从《圣经》中引诱夏娃的蛇,到东方神话中的巨蟒,蛇的形象常常与危险、神秘联系在一起。这些文化符号不仅反映了人类对蛇的恐惧,也成为了人类表达内心焦虑和对未知世界探索的重要载体。

婴儿天生怕蛇,这一看似简单的现象,实则是人类百万年进化史的生动写照。它提醒我们,人类的身体和心理特征,都是在漫长的自然选择中逐渐形成的。每一个恐惧反应,都是祖先用生命换来的生存智慧;每一次本能逃避,都是基因深处对危险的精准预警。理解这些进化记忆,不仅能让我们更好地认识自己,也能帮助我们在现代社会中更好地应对各种潜在威胁,续写人类生存与发展的新篇章。