揭秘活性炭:多孔结构背后的净化魔法

提到净化水、除甲醛,很多人都会想到活性炭。这个看似普通的黑色颗粒,却拥有令人惊叹的净化能力。而这一切的核心,都源于它独特的 “多孔结构” 以及由此产生的强吸附力。从化学视角揭开活性炭的神秘面纱,我们能发现其中蕴含着精妙的分子作用规律。

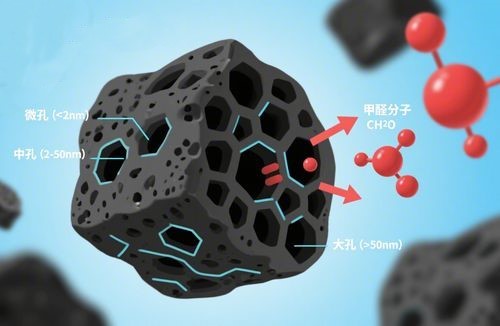

一、活性炭的 “多孔迷宫”:吸附力的源头

活性炭并非天然形成的特殊物质,而是由木材、椰壳、煤炭等富含碳元素的材料,经过高温碳化和活化处理后得到的。这两步关键工艺,为活性炭打造了堪称 “分子迷宫” 的多孔结构。

从微观角度看,活性炭的内部就像一片错综复杂的 “地下管道网络”。这些孔洞并非杂乱无章,而是分为微孔(直径小于 2 纳米)、中孔(直径 2-50 纳米)和大孔(直径大于 50 纳米),三种孔洞相互连通,形成了庞大的比表面积。科学数据显示,1 克活性炭的比表面积最高可达 3000 平方米,相当于 5 个标准足球场的面积。如此巨大的表面积,为吸附分子提供了充足的 “驻足空间”,这是活性炭拥有强吸附力的基础。

这种多孔结构的形成,要归功于活化过程。在高温下,通过水蒸气、二氧化碳等活化剂的作用,碳材料内部会产生大量微小的孔洞。这些孔洞不仅数量多,而且孔径大小多样,能够匹配不同尺寸的有害分子,为后续的净化工作做好了 “硬件准备”。

二、净化水:锁住水中的 “杂质分子”

当活性炭投入水中时,其多孔结构开始发挥 “捕捉” 作用,能有效去除水中的色素、异味、余氯以及部分有机污染物,这背后是物理吸附与化学吸附共同作用的结果。

从物理吸附角度来说,水中的杂质分子(如导致水发黄的色素分子、产生异味的有机物分子)会因分子间作用力(范德华力)被吸附在活性炭的孔洞表面。由于活性炭的比表面积巨大,每一个孔洞都像一个 “陷阱”,将杂质分子牢牢困住,阻止它们在水中自由扩散。

而对于水中的余氯(自来水消毒后残留的 Cl₂),活性炭则会发生化学吸附。活性炭表面的碳元素具有还原性,能与余氯发生氧化还原反应:Cl₂ + H₂O = HCl + HClO,生成的盐酸和次氯酸会进一步与活性炭中的碳反应,最终转化为无害的二氧化碳和氯化物。这种化学吸附不仅能去除余氯,还能避免余氯与水中有机物反应生成对人体有害的三氯甲烷等物质,让水质得到8双重提升。

三、除甲醛:多孔结构的 “分子捕捉战”

甲醛(CH₂O)是室内空气污染的 “头号杀手”,而活性炭之所以能除甲醛,核心依然是其多孔结构对甲醛分子的吸附作用。

甲醛分子的直径约为 0.45 纳米,恰好能匹配活性炭中微孔(直径小于 2 纳米)的尺寸。当空气中的甲醛分子接触到活性炭时,会被微孔 “吸附” 进去。一方面,甲醛分子与活性炭表面的碳原子之间存在范德华力,这种分子间的引力会将甲醛分子固定在孔洞内,防止其挥发到空气中;另一方面,活性炭表面存在一些含氧官能团(如羟基、羧基),这些官能团能与甲醛分子中的醛基发生微弱的化学作用,进一步增强吸附效果,就像给甲醛分子加了一道 “双重锁”。

不过需要注意的是,活性炭对甲醛的吸附并非 “一劳永逸”。当活性炭的孔洞被甲醛分子填满后,就会达到吸附饱和,此时需要及时更换,否则饱和的活性炭可能会因温度升高、湿度变化等因素,将吸附的甲醛分子重新释放到空气中,造成二次污染。这也提醒我们,在使用活性炭除甲醛时,要根据室内面积和污染程度定期更换,才能保证净化效果。

四、总结:小小的颗粒,大大的能量

从净化水到除甲醛,活性炭的 “神奇能力” 始终围绕着 “多孔结构” 这一核心。庞大的比表面积提供了充足的吸附位点,多样的孔径尺寸能匹配不同分子的需求,物理吸附与化学吸附的协同作用则让净化更加高效。

不过,活性炭也并非 “万能净化剂”,它对不同物质的吸附能力存在差异(如对极性小的分子吸附力更强,对极性大的分子吸附力较弱),且存在吸附饱和的问题。但不可否认的是,在日常净化领域,活性炭凭借其低成本、易获取、无二次污染(正确使用时)的优势,依然是性价比极高的选择。

了解活性炭的吸附原理,不仅能让我们更科学地使用它改善生活环境,也能让我们感受到化学世界中 “结构决定性质” 的奇妙规律 —— 一个看似简单的多孔结构,竟能成为守护水质与空气的 “隐形卫士”。