空调外机的 “支架 + 离墙” 设计:热力学与结构的工程协同

夏日里,当我们在室内享受空调带来的清凉时,窗外那台嗡嗡运转的外机往往被忽略。但你是否好奇,为何它必须安装在金属支架上,且与墙面保持一段空隙?这看似简单的安装要求,实则是工程学中热力学效率与结构安全深度协同的典型案例,每一个细节都暗藏严谨的科学逻辑。

一、支架设计:结构安全的 “承重防线”

空调外机并非 “随便放” 就能工作,支架的存在是保障设备稳定运行的首要前提,其设计核心围绕 “承重、抗扰、适配” 三大结构需求展开。

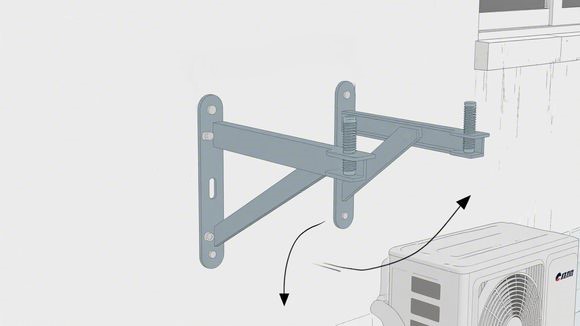

从承重角度看,主流家用空调外机重量多在 30-60 公斤之间,部分柜式空调甚至超过 100 公斤。支架需承担设备自身重量、运行时的振动载荷,还要抵御风雨、积雪等外部环境力。工程上通常采用 Q235 低碳钢或不锈钢材质,这类材料的抗拉强度达 375-500MPa,能轻松应对长期静态承重与动态冲击。以常见的三角支架为例,其三角形结构利用了几何稳定性原理 —— 通过两点固定墙面、一点支撑外机的受力布局,将垂直重力转化为沿支架斜杆的轴向力,分散墙面的局部承压,避免墙体因单点受力过大出现开裂或脱落。

此外,支架的安装高度也经过精密考量。通常要求底部距离地面 1.5 米以上,既避免行人碰撞,又减少地面灰尘、积水对设备的侵蚀。同时,支架与墙面的连接需使用膨胀螺栓,螺栓嵌入墙体深度不低于 80 毫米,确保在台风、强风等极端天气下,外机仍能保持稳定,这正是结构工程中 “荷载传递路径优化” 理念的实际应用。

二、离墙距离:热力学效率的 “关键间隙”

若将外机紧贴墙面安装,即便支架承重达标,空调制冷效果也会大幅下降,这背后是热力学中 “热交换效率” 的核心规律在起作用。

空调的制冷原理,本质是通过制冷剂的循环,将室内的热量 “搬运” 到室外,并通过外机的冷凝器释放到空气中。这个散热过程能否高效进行,直接决定了空调的制冷能力和能耗。当外机离墙过近时,冷凝器周围的空气无法顺畅流通 —— 热空气排出后,会因墙面的阻挡而滞留在外机附近,导致冷凝器无法与温度更低的新鲜空气充分接触,散热效率大幅降低。工程数据显示,当外机与墙面的距离从 10 厘米增加到 30 厘米时,冷凝器的散热效率可提升 20% 以上,空调的制冷量相应增加 15%,同时耗电量可降低 10% 左右。

除了空气流通,离墙距离还能避免墙面对散热的 “二次干扰”。夏季阳光照射下,墙面温度可高达 50-60℃,若外机紧贴墙面,墙面的高温会通过热辐射和热传导传递给外机,进一步升高冷凝器的温度,加剧散热负担。因此,行业通常要求外机与墙面保持 20-30 厘米的间隙,这个 “黄金距离” 既能保证空气顺畅对流,又能减少墙面高温的影响,实现热力学效率的最大化。

三、协同设计:工程学的 “整体最优” 思维

支架与离墙距离的设计,并非两个独立需求的简单叠加,而是工程学中 “整体最优” 思维的体现 —— 既要满足结构安全的刚性要求,又要兼顾热力学效率的柔性需求,最终实现设备长期稳定、高效运行的目标。

从结构与热力学的协同关系来看,支架的高度和角度设计,会间接影响外机的散热效果。例如,支架若安装过低,外机底部容易被地面杂物遮挡,影响底部进风;若支架角度倾斜过大,外机冷凝器的迎风面会减小,降低空气流通效率。因此,工程师在设计支架时,会同时考虑离墙距离的要求,将支架高度、角度与离墙间隙统筹规划,确保外机在稳定固定的同时,散热通道完全畅通。

另一方面,这种协同设计还能提升设备的耐久性。当外机散热不畅时,压缩机需要长期处于高负荷状态运行,不仅耗电量增加,还会加速压缩机老化,缩短设备使用寿命;而若支架承重不足,外机在振动或风力作用下容易移位,导致离墙距离变小,进一步恶化散热条件,形成 “结构不安全→热力学效率低→设备损坏” 的恶性循环。反之,合理的支架与离墙距离设计,能让结构安全与热力学效率相互促进 —— 结构稳定保障了散热间隙,高效散热减少了设备负荷,延长了使用寿命,实现了 “安全、高效、耐用” 的三重目标。

结语

一台小小的空调外机,其安装细节背后,蕴含着工程学对热力学规律的精准运用和对结构安全的严谨考量。支架的 “稳” 与离墙距离的 “通”,看似简单,却是工程师在无数次实验和实践中,平衡安全与效率、局部与整体的智慧结晶。这种 “协同设计” 的思维,不仅适用于空调外机,更贯穿于建筑、机械、电子等各个工程领域 —— 毕竟,真正优秀的工程设计,从来不是单一指标的极致追求,而是多因素、多目标的和谐统一。