桥梁伸缩缝:隐藏在钢铁巨龙身上的 “呼吸通道”

当你驾车驶过桥梁时,车轮碾过路面接缝处发出的 “咯噔” 声,或许曾让你心生疑惑。这些看似不起眼的缝隙,正是桥梁工程中至关重要的 “伸缩缝”。它们如同钢铁巨龙的呼吸通道,默默守护着桥梁的安全与寿命,背后蕴含着工程力学与材料科学的精妙平衡。

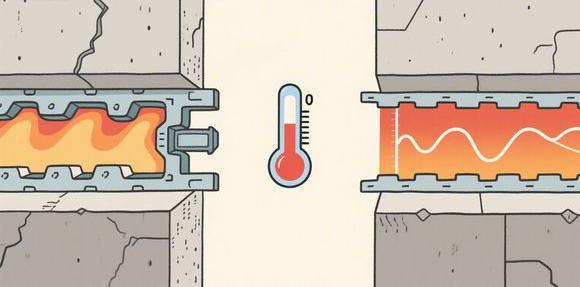

温度剧变下的 “热胀冷缩” 难题

构成桥梁的钢材、混凝土等材料,有着与生俱来的 “热胀冷缩” 特性。以常见的钢筋混凝土桥梁为例,当夏季气温升至 35℃时,桥体温度可能达到 50℃,而冬季零下 10℃的低温会让桥体收缩。这种温差带来的长度变化不容小觑 —— 一座 100 米长的桥梁,全年温差 60℃时,伸缩量可达到惊人的 7 厘米。

如果没有伸缩缝释放这种变形应力,桥梁会像被绷紧的橡皮筋一样产生巨大内应力。轻则导致桥面出现不规则裂缝,雨水渗入后锈蚀钢筋;重则引发梁体扭曲、支座损坏,甚至在极端情况下造成桥梁结构整体垮塌。1968 年美国康涅狄格州的银港大桥坍塌事故,事后调查就发现温度应力导致的结构疲劳是重要诱因之一。

荷载作用下的动态变形

除了温度变化,桥梁还要承受车辆、行人等活荷载的反复作用。当重型卡车驶过桥面时,梁体在竖向力作用下会产生弯曲变形,梁端之间会出现微小的相对位移。这种动态变化如果被刚性约束,会在连接处产生应力集中,逐渐削弱结构强度。

伸缩缝的存在为这种动态变形提供了缓冲空间。现代桥梁伸缩缝设计中,会根据预计通行车辆的最大荷载,计算出梁体可能产生的最大位移量,通常在 0.5-30 厘米之间。通过特殊的橡胶密封条、钢制梳齿板等结构,既能保证车辆平稳通过,又能允许梁体自由伸缩。

地质运动与材料老化的应对

在地震频发区域,桥梁伸缩缝更扮演着关键角色。地震引发的地表位移会迫使桥梁产生水平方向的错动,伸缩缝的预留宽度需要纳入地震活动参数进行设计。日本阪神大地震后,工程师们对桥梁伸缩缝进行了改良,采用可承受更大位移的模块化设计,显著提升了桥梁的抗震性能。

同时,桥梁材料在长期使用中会发生徐变和收缩。混凝土浇筑完成后的前三年,会因水分蒸发产生约 0.1% 的收缩变形,这种缓慢的体积变化也需要通过伸缩缝逐步释放。如果忽视这一特性,可能导致桥面出现贯穿性裂缝,严重影响结构耐久性。

伸缩缝的技术进化史

早期桥梁曾采用简单的缝隙设计,但雨水渗入和杂物堆积常引发结构病害。20 世纪 50 年代,橡胶止水带的应用成为里程碑,其弹性变形能力和防水性能大幅提升了伸缩缝的可靠性。如今,根据桥梁类型不同,伸缩缝已发展出多种技术方案:公路桥常用模数式伸缩缝,通过多组钢构件组合实现大位移量;铁路桥则采用板式橡胶伸缩缝,确保列车高速通行时的平顺性;斜拉桥、悬索桥等大跨度桥梁更会配备智能伸缩缝系统,通过传感器实时监测位移数据,为维护提供精准依据。

这些隐藏在桥面的 “工程细节”,承载着桥梁与环境和谐共处的智慧。它们看似微小,却是保障交通命脉安全的关键。当我们再次听到车轮碾过伸缩缝的声音时,或许能多一份对工程科学的敬畏 —— 正是这些精准计算的缝隙,让钢铁构筑的桥梁得以在自然力量与人类需求之间,找到完美的平衡支点。