最新发现类星体:宇宙抛来的神秘 “小惊喜”

在浩瀚无垠的宇宙中,类星体一直以其独特的魅力吸引着天文学家们的目光。近期,又有新的类星体被发现,这一消息在天文学界掀起了波澜,为我们深入了解宇宙打开了一扇新的窗口。

类星体是 20 世纪 60 年代射电天文学的四大发现之一,堪称宇宙中最明亮且持续发光的天体。其光度极高,可达普通星系光度的数万倍。1963 年,加州理工学院天文学家 Maarten Schmidt 发现了第一个类星体 3C 273,它与地球的距离可达 24 亿光年,却在地球上看起来仍然十分明亮(视星等为 12.9 等)。随后,越来越多的类星体进入了人类的视野。这些类星体普遍具有高辐射功率、遥远的距离以及快速的亮度变化等特征。基于这些特性,天文学家推断类星体的中心只能是超大质量黑洞巨型吸积盘的引力发动机。

超大质量黑洞,质量可达数百万乃至数百亿倍太阳质量,它们通过巨型气体吸积盘不断增长质量。对类星体的光谱观测显示,超大质量黑洞周围的气体富含金属,并且金属含量与宇宙年龄没有显著的依赖关系。这一现象表明,超大质量黑洞周围的气体盘中极有可能存在剧烈的恒星形成与演化过程,快速制造并抛洒金属元素。而大质量恒星演化的结果之一就是恒星级黑洞,其质量为数倍到数十倍太阳质量。近年来,引力波天文台 LIGO 探测到一例涉及一个六十余倍太阳质量与八十余倍太阳质量的恒星级黑洞的并合过程产生的引力波信号 GW 190521,且该信号与活动星系核(类星体是高度最亮的一类活动星系核)亮度变化成协,进一步暗示超大质量黑洞的巨型吸积盘可能存在大量恒星级黑洞。

最新发现的类星体,为我们深入探究上述现象提供了新的样本。通过对它的研究,科学家们有望进一步揭开超大质量黑洞与恒星级黑洞之间的关系。例如,研究人员试图利用微引力透镜观测来探究类星体引力发动机周围恒星级黑洞的分布。因为超大质量黑洞的巨型吸积盘内存在着包括恒星级黑洞在内的不同种类天体。恒星级黑洞虽然相较于超大质量黑洞是 “袖珍” 的,但它能凭借自身强大的引力,从超大质量黑洞的巨型吸积盘中获取 “养料”,持续增长质量并释放引力能,产生大量电磁辐射。由于深陷于巨型吸积盘中,恒星级黑洞吸积产生的电磁辐射无法自由传播,而是不断与巨型吸积盘中的气体发生散射与吸收,最终显著增加巨型吸积盘的局域温度。这种现象就如同年轻恒星表面的热斑(局域高温区域,与太阳黑子相反),这些小的 “热斑” 主要出现在巨型吸积盘的外区,不过因太小而无法被现有望远镜直接空间分辨。但借助微引力透镜技术,当背景天体的光线经过前景星系中位于地球与类星体某一像连线方向的恒星时,会产生微引力透镜效应,使得该像亮度在年量级上出现变化,进而为解析超大质量黑洞的巨型吸积盘提供了可能,也为研究恒星级黑洞在巨型吸积盘中的分布提供了途径。

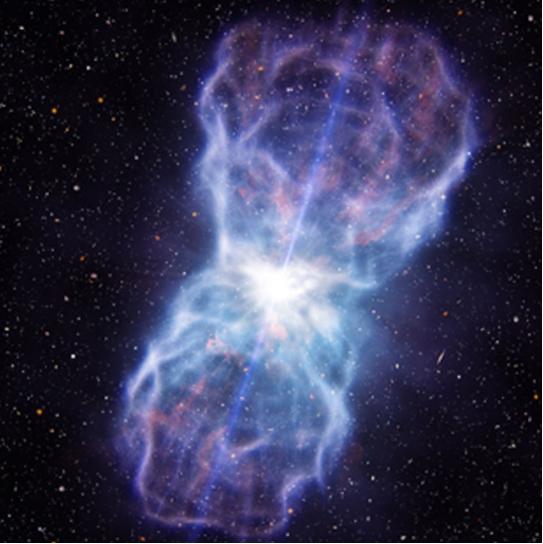

此外,类星体释放的巨大能量辐射,不仅使其能够帮助我们探索遥远宇宙,还对其自身所在星系以及周围环境产生影响,是研究星系和宇宙环境在不同时期演变情况的重要探针。此前,由中国科学技术大学天文学系刘桂琳教授、何志成特任教授、沈璐博士牵头的中美德三国科研人员组成的国际团队,通过对红色类星体的观测,发现了红色类星体驱动外流所产生的成对的超级气泡。这些超级气泡正处于从星系爆发性逸出的阶段,为研究外流机制以及星系演化提供了重要线索。而最新发现的类星体,或许也能在这方面带给我们新的启示,帮助我们更全面地构建星系演化的图像。

每一次新类星体的发现,都如同在黑暗的宇宙中点亮了一盏明灯,让我们对宇宙的认识更进一步。随着科学技术的不断发展,相信未来会有更多的类星体被发现,它们将带领我们逐步揭开宇宙的神秘面纱,探索那些隐藏在浩瀚星空背后的奥秘。