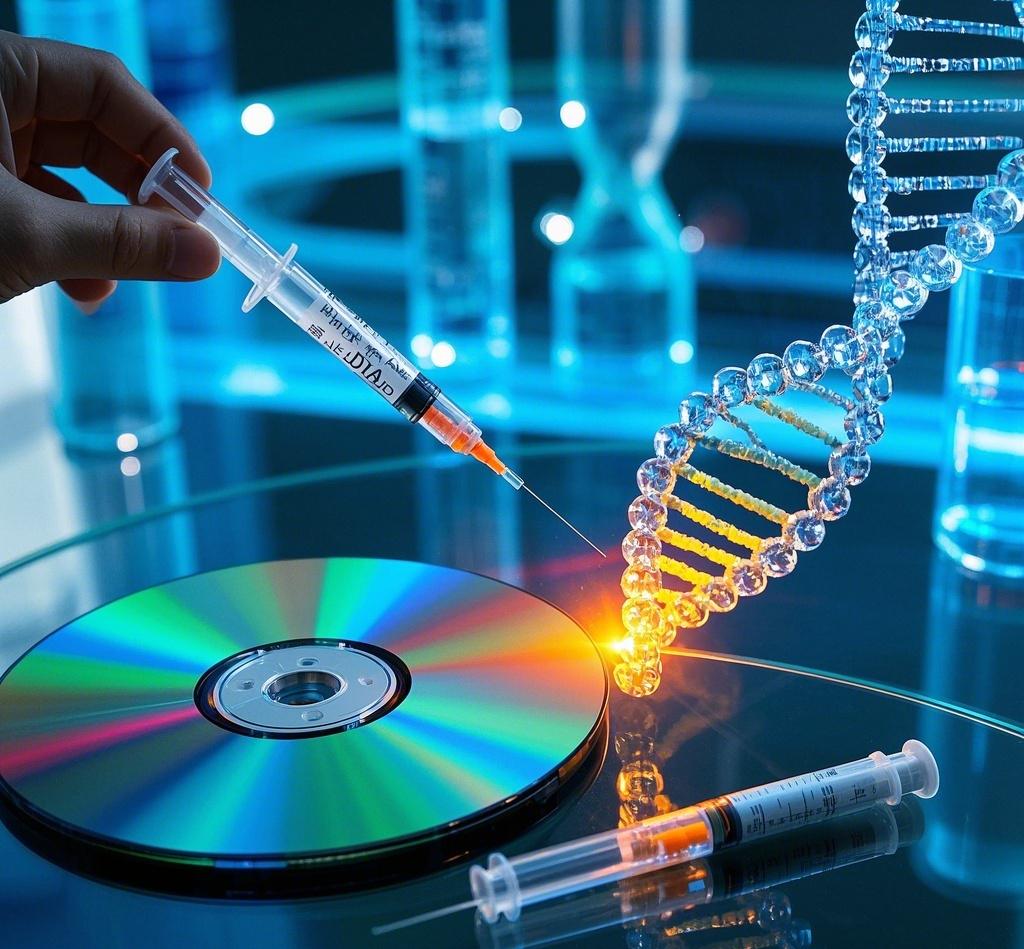

用 DNA 存储电影:生物科技带来的存储革命

在科技飞速发展的今天,数据存储的需求与日俱增。从古老的纸张到现代的硬盘、光盘,存储介质不断演变。然而,一种前所未有的存储方式正悄然兴起 —— 用 DNA 存储电影。这听起来像是科幻小说中的情节,却已逐渐成为现实。

DNA:生命的 “硬盘”

DNA,即脱氧核糖核酸,是地球上几乎所有生命的遗传物质。它由两条长链组成,呈双螺旋结构,链上的碱基对(腺嘌呤 A、胸腺嘧啶 T、鸟嘌呤 G、胞嘧啶 C)以特定顺序排列,记录了生物体的遗传信息。从人类到细菌,每个细胞都包含着大量的 DNA,就像一个微型的 “硬盘”,存储着生命的蓝图。正是这种强大的存储能力,让科学家们产生了一个大胆的想法:能否利用 DNA 来存储人类的数据,比如电影?

如何将电影存入 DNA

要将电影存入 DNA,首先需要把电影文件中的二进制数据(0 和 1)转换为 DNA 的碱基序列。这就好比将一种语言翻译成另一种语言。科学家们开发了专门的算法,把电影中的每一个像素、每一段音频都转化为对应的碱基编码。比如,用 A 代表 00,T 代表 01,G 代表 10,C 代表 11。通过这样的方式,电影的数字信息就被 “写” 成了 DNA 的 “语言”。

随后,利用 DNA 合成技术,人工制造出包含这些编码的 DNA 片段。这些片段就像微小的 “数据胶囊”,承载着电影的信息。接着,这些 DNA 片段被导入到合适的载体中,比如细菌细胞。细菌会像复制自身 DNA 一样,不断复制这些携带电影信息的 DNA 片段,实现数据的存储和复制。

发展历程:从理论到实践

将数据存储在 DNA 中的想法并非一蹴而就。早在 20 世纪 80 年代,就有科学家提出了这一概念,但当时的技术还无法实现。随着基因测序和合成技术的不断进步,DNA 存储逐渐从理论走向实践。2012 年,哈佛大学的研究团队成功将一本 5.34 万字的书籍存储到了 DNA 中,迈出了重要的一步。此后,越来越多的研究成果涌现。2017 年,哈佛医学院的遗传学家乔治・丘奇团队将一部经典电影的片段存入了大肠杆菌的 DNA 中,并且发现电影信息在细菌的后代中依然 “完好如初”。

近年来,DNA 存储技术更是取得了重大突破。研究人员不断优化编码算法和存储方式,提高存储效率和数据读取的准确性。如今,不仅能够存储简单的文本和图像,复杂的电影文件也能被成功存储和读取。

优势显著:海量、持久、节能

相比传统的存储介质,DNA 存储具有诸多令人惊叹的优势。首先是存储密度极高。据估算,1 克 DNA 能够存储大约 2 拍字节的数据,相当于大约 300 万张 CD 的容量。如果用 DNA 存储电影,一个小小的试管就能装下整个电影库,这是传统硬盘望尘莫及的。

其次,DNA 存储的稳定性非常强。在合适的条件下,DNA 可以保存数百年甚至数千年。想象一下,我们现在存储的电影,在几百年后依然能够完好无损地被读取,这对于文化遗产的保存具有极其重要的意义。

此外,DNA 存储能耗极低。传统存储设备需要持续供电来维持数据的存储,而 DNA 存储只需要在写入和读取时消耗能量,平时几乎不需要维护,大大降低了能源成本。

挑战与未来:前景光明但任重道远

尽管 DNA 存储技术前景广阔,但目前仍面临一些挑战。其中最大的问题是成本高昂。无论是 DNA 的合成还是测序,成本都相对较高,这限制了其大规模应用。另外,数据的写入和读取速度也有待提高。目前,从 DNA 中读取数据的速度远远比不上传统硬盘,这使得在实际应用中还存在一定的困难。

不过,科学家们正在积极攻克这些难题。随着技术的不断进步,DNA 合成和测序的成本有望大幅降低,读写速度也会逐步提升。未来,我们或许会看到 DNA 存储设备走进千家万户,成为我们日常生活中存储电影、照片和文件的首选方式。届时,我们将拥有一个更加高效、持久、环保的数据存储未来。