桌椅腿为何偏爱倒圆台形?藏在日常家具里的工程学智慧

走进任何一间屋子,我们都会看到桌子、椅子这些熟悉的家具。细心观察便会发现,无论是木质餐桌、金属办公椅,还是塑料儿童凳,它们的腿部大多采用 “上细下粗” 的倒圆台形设计 —— 而非上下等粗的圆柱体,更不是上粗下细的正圆台形。这看似普通的造型,实则是工程学中 “功能优先” 设计理念的经典体现,背后藏着力学、材料学与人体工学的多重考量。

一、力学:用 “渐变形态” 破解 “应力集中” 难题

工程设计的核心诉求之一,是让结构在承受外力时 “受力均匀”,避免局部压力过大导致损坏,而倒圆台形恰好完美适配这一需求。

从受力逻辑来看,桌椅腿的核心功能是 “支撑”—— 需承载桌面 / 椅面传递的重量(包括使用者体重、放置物品的重量),并将力传导至地面。若采用上下等粗的圆柱体,腿部与桌面(或椅面)的连接处会形成 “突然的截面变化”:当重量向下传递时,连接处的局部应力会急剧升高,就像用手掰筷子时,筷子与手掌接触的部位最容易断裂。这种 “应力集中” 现象,会大幅缩短家具的使用寿命,尤其在频繁使用或承载重物时,连接处极易出现裂纹甚至断裂。

而倒圆台形通过 “上细下粗” 的渐变形态,让截面尺寸随受力需求自然过渡:靠近桌面的一端受力较小,截面较细可节省材料;靠近地面的一端需分散更多压力,截面加粗能扩大受力面积。更关键的是,渐变的侧面能引导应力 “平滑传递”,避免在连接处形成应力峰值,就像水流经过平缓的斜坡而非陡峭的悬崖,冲击力会大幅减弱。工程力学实验显示,相同材料、相同高度的桌腿,倒圆台形的抗断裂能力比等粗圆柱体高出 30% 以上,且能承受更不均匀的外力(如有人倾斜靠在椅子上)。

二、稳定性:用 “下宽结构” 对抗 “倾倒风险”

桌椅的使用安全,首先取决于 “不倾倒”,而倒圆台形的设计正是稳定性的 “隐形保障”。

从重心平衡原理来看,任何物体的稳定性都与 “支撑面大小” 和 “重心高度” 相关:支撑面越大、重心越低,越难倾倒。桌椅的重心主要集中在桌面(或椅面)与使用者身上,整体偏高;若腿部下端正对重心位置(即上下等粗),支撑面仅为腿部底端的小圆面积,一旦受到横向推力(如孩子碰到桌子、大人起身时推椅子),重心很容易超出支撑面范围,导致倾倒。

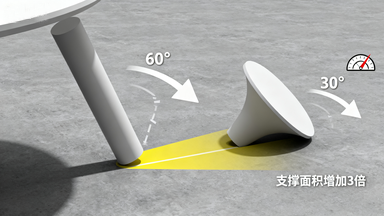

倒圆台形的 “下粗” 设计,本质是扩大了底部支撑面:假设桌腿顶端直径为 3 厘米,底端直径扩大到 5 厘米,支撑面积会增加近 3 倍,相当于给家具 “安了更稳的底座”。同时,下粗上细的形态还能轻微降低整体重心(底部重量占比提升),进一步增强抗倾倒能力。这种设计在儿童家具中尤为重要 —— 儿童活泼好动,更容易碰撞家具,倒圆台形桌腿能大幅降低倾倒受伤的风险;在办公椅等需要频繁移动的家具上,扩大的底部支撑面还能减少 “侧翻” 概率,即使使用者坐姿偏向一侧,也能保持平衡。

三、材料利用:用 “按需设计” 实现 “成本最优”

工程设计不仅要考虑性能,还要兼顾 “经济性”,倒圆台形在材料利用上堪称 “精打细算的典范”。

家具制造中,材料成本(如木材、金属管材)和加工成本是重要考量因素。若为了追求强度和稳定性,将桌腿设计成上下等粗的粗圆柱体,会造成大量材料浪费 —— 顶端原本无需承受太大压力,却使用了与底端相同的材料,既增加成本,又让家具变得笨重。而倒圆台形遵循 “受力大处多用料” 的原则:仅在受力集中的底端增加材料用量,顶端保持较细尺寸,在保证强度的前提下,比等粗圆柱体节省 20%-40% 的材料(具体比例取决于粗细差)。

从加工角度看,倒圆台形也更容易实现:木质桌腿可通过车床车削一次性成型,金属管材可通过 “缩口” 工艺(将顶端加热后压缩直径)加工,塑料桌腿则能通过模具直接注塑成型,无需复杂工艺。相比正圆台形(上粗下细)或其他异形结构,倒圆台形的加工流程更简单、废品率更低,进一步降低了生产总成本 —— 这也是它能成为 “主流设计” 的重要原因。

四、人体工学:用 “圆润形态” 提升 “使用体验”

除了功能性,倒圆台形还暗藏 “人性化考量”,尤其体现在 “避免磕碰” 和 “移动便捷性” 上。

首先是安全性:正圆台形(上粗下细)的桌腿会形成 “上宽下窄” 的形态,侧面有向外凸起的弧度,人在行走时若碰到,很容易被凸起的顶端绊倒;而倒圆台形的侧面是向内收缩的弧度,即使碰撞,也只是碰到平滑的侧面,不会被 “卡绊”,且圆润的弧度(而非棱角)能减少碰撞时的疼痛感,这也是家具设计中 “圆角原则” 的延伸。

其次是移动便捷性:等粗圆柱体桌腿在地面移动时,与地面的摩擦力是均匀的,但若地面有轻微凸起(如地毯边缘、地板缝隙),很容易被卡住;倒圆台形的底端虽粗,但侧面平滑,移动时能更顺畅地 “越过” 小障碍,且下宽的底部与地面接触更稳,推动时不易 “摇晃”,尤其在硬质地面(如瓷砖、木地板)上,使用体验更流畅。

五、例外与延伸:并非所有桌椅都用倒圆台形?

看到这里,可能有人会问:“我家的折叠椅腿是等粗的,为什么?” 其实,倒圆台形并非唯一选择,设计会根据 “使用场景” 灵活调整 —— 折叠椅需要频繁收纳,等粗细的细钢管更轻便、易折叠,且使用时通常有人坐在上面,体重会增加稳定性,可暂时牺牲部分静态稳定性;而实木餐桌、书桌等 “固定使用、长期承载重物” 的家具,仍以倒圆台形为主,因为它们更需要长期的强度和稳定性。

还有一些设计师会在倒圆台形基础上做变体,比如将底端设计成 “轻微外扩的喇叭口”(进一步扩大支撑面),或在顶端与桌面连接处增加 “圆形过渡”(减少应力集中),但核心逻辑始终围绕 “受力均匀、稳定、省材料”—— 这些看似微小的调整,本质都是对倒圆台形工程学原理的优化。

结语:藏在日常里的 “工程思维”

桌椅腿的倒圆台形设计,没有复杂的公式,却将力学、材料学、人体工学的核心原理融入了平凡的生活。它告诉我们,优秀的工程设计从不追求 “奇特造型”,而是 “以功能为核心”,在性能、安全、成本之间找到最佳平衡。下次再坐在椅子上、使用桌子时,不妨多留意这 “上细下粗” 的细节 —— 正是这看似简单的形态,承载着工程师对 “好用、安全、经济” 的不懈追求,也让我们的日常生活在不知不觉中,被科学与智慧所守护。