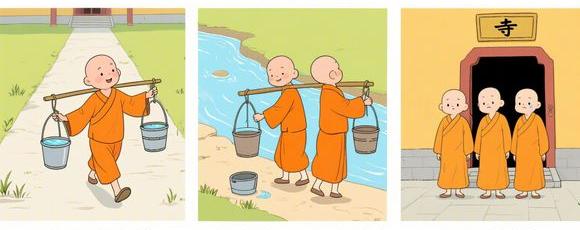

搭便车效应:为什么 “三个和尚没水喝”?

“一个和尚挑水喝,两个和尚抬水喝,三个和尚没水喝”,这句流传千年的俗语,看似简单地描绘了人数变化与劳动成果的反向关系,实则揭示了社会学中一个重要的现象 —— 搭便车效应。在群体生活中,为何人数增加反而可能导致效率下降?搭便车效应究竟是如何运作的?它又会对社会协作产生怎样的影响?

搭便车效应,通俗来讲,是指在利益群体中,某个成员为了本群体的利益所做的努力,集团内所有的人都有可能得益,但其成本则由这个人承担。就像三个和尚的故事里,每个和尚都希望别人去挑水,自己坐享其成。当大家都抱有这种想法时,原本简单的挑水任务就陷入了停滞。这种现象的核心在于个体在群体中倾向于减少自己的投入,却期望分享群体的成果。

从心理学角度看,搭便车效应的产生与责任分散密切相关。在单独个体完成任务时,责任明确地落在自己身上,个体往往会全力以赴;而当群体共同完成任务时,责任被分散到每个成员身上,个体对任务的责任感会大大降低。就像在一个班级的集体项目中,如果没有明确的分工,部分同学可能会觉得 “少我一个也没关系,反正还有其他人”,从而消极怠工,依赖他人的努力。

在经济学领域,搭便车效应也广泛存在。公共物品的供给就是一个典型例子。公共物品具有非排他性和非竞争性,比如路灯、公共绿地等,一旦有人提供,其他人都可以免费使用。这就使得很多人不愿意主动为公共物品的供给付出成本,而是等待他人提供后 “搭便车”。如果每个人都这样想,公共物品的供给就会出现短缺,影响社会的正常运转。

在社会治理中,搭便车效应同样会带来挑战。比如在社区环境维护中,保持公共区域的整洁需要每个居民的参与。但有些居民可能会随手乱扔垃圾,觉得 “反正会有人打扫”,这种搭便车的行为会加重其他居民的负担,甚至可能引发邻里矛盾,破坏社区的和谐氛围。

那么,我们该如何应对搭便车效应呢?明确责任分工是关键。在群体活动中,将任务细化到每个个体,让每个人都清楚自己的职责和任务完成情况与整体成果的关系。同时,建立合理的奖惩机制,对积极付出的个体给予奖励,对消极怠工、试图搭便车的个体进行适当的惩罚,以此激励大家主动承担责任。

此外,培养群体的共同目标和集体荣誉感也能有效减少搭便车行为。当个体意识到自己是群体中不可或缺的一员,且群体的成功与自身利益紧密相连时,就会更愿意为群体贡献力量,而不是一味地依赖他人。

搭便车效应是群体生活中难以避免的现象,但通过合理的机制设计和积极的引导,我们可以最大限度地降低其负面影响,促进群体成员之间的有效协作,让 “三个和尚” 也能有水喝,让集体的力量得到充分发挥。