解密温室效应:一场发生在大气中的化学 “保温” 现象

提到 “温室效应”,很多人会立刻联想到全球变暖、冰川融化等环境问题,但很少有人知道,这场影响地球气候的 “大事件”,本质上是一系列精妙的化学过程在大气中持续上演。要理解温室效应如何产生,我们需要先走进大气的 “化学实验室”,看看那些关键的 “主角”—— 温室气体,究竟是如何通过化学特性改变地球热量平衡的。

一、大气的 “天然保温层”:温室气体的化学身份

地球大气并非单一物质,而是由氮气(约 78%)、氧气(约 21%)、氩气(约 0.93%)以及少量二氧化碳、甲烷、水汽等气体组成的混合物。其中,氮气和氧气分子结构稳定,难以吸收热量,而二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亚氮(N₂O)、氟利昂等气体,因独特的分子结构,成为了温室效应的 “核心参与者”,被统称为 “温室气体”。

以最常见的二氧化碳为例,其分子由一个碳原子和两个氧原子通过共价键连接,形成线性结构(O=C=O)。这种结构使得二氧化碳分子能够吸收地球表面反射的特定波长的红外线 —— 当红外线照射到二氧化碳分子时,分子内的原子会发生 “振动”,就像被拨动的琴弦一样,将热量暂时 “储存” 起来;而甲烷分子(CH₄)由一个碳原子和四个氢原子组成正四面体结构,其吸收红外线的能力更强,单位质量的甲烷温室效应是二氧化碳的 28 倍,且吸收的波长范围与二氧化碳互补,进一步增强了大气的 “保温” 能力。

二、温室效应的化学 “工作流程”:从热量吸收到气候调节

温室效应的产生,本质上是 “太阳辐射→地球吸收→大气反射” 的热量循环过程,而温室气体则在这个循环中扮演了 “热量调节器” 的角色,具体可分为三个关键步骤:

第一步:太阳辐射抵达地球,短波能量顺利 “通关”

太阳向地球辐射的能量中,约 50% 是可见光(短波辐射),其余为紫外线和红外线。由于氮气、氧气等主要大气成分对短波辐射几乎 “透明”,这些能量能顺利穿过大气层,其中约 30% 被云层和地面反射回太空,剩下的 70% 则被陆地、海洋吸收,转化为地球表面的热量,使地球平均温度维持在 15℃左右 —— 这个温度是生命生存的基础,而这也是 “天然温室效应” 的功劳。

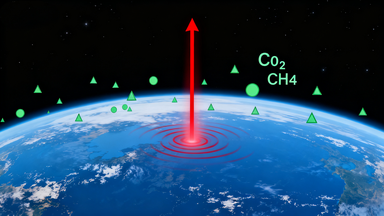

第二步:地球反射长波辐射,温室气体 “拦截” 热量

被加热的地球表面会向外辐射能量,但此时辐射的不再是短波的可见光,而是波长更长的红外线(长波辐射),这部分辐射本应大部分散发到太空,以维持地球热量的平衡。但此时,大气中的温室气体开始发挥作用:二氧化碳、甲烷等分子会选择性地吸收这些长波红外线,就像一层 “透明的保温膜”,将热量暂时留在大气中。

从化学角度看,这一过程与分子的 “振动能级” 有关。不同分子的原子排列和化学键强度不同,只能吸收特定波长的红外线 —— 例如,二氧化碳主要吸收波长为 13-19 微米的红外线,而甲烷则吸收 7.66 微米和 3.31 微米的红外线。当这些分子吸收红外线后,自身能量升高,会通过碰撞将能量传递给氮气、氧气等其他气体分子,最终使整个大气层温度升高。

第三步:热量再次反射,形成 “双重保温”

被温室气体吸收并传递的热量,一部分会再次反射回地球表面,就像给地球盖了一层 “被子”,进一步加热地面和低层大气。这个过程不断循环,使得地球表面和大气的温度不会因热量过度散失而降至冰点,形成了维持生命的 “天然温室效应”。如果没有温室气体,地球平均温度会骤降至 - 18℃,海洋会冻结,生命也将无法生存。

三、温室效应的 “失衡”:人类活动打破化学平衡

天然温室效应是地球的 “保护伞”,但近百年来,人类活动却让这把 “伞” 变得过厚,导致温室效应加剧。其核心原因,是人类通过燃烧化石燃料、砍伐森林、工业生产等行为,向大气中排放了大量温室气体,打破了大气中温室气体的化学平衡。

以二氧化碳为例,化石燃料(煤、石油、天然气)的主要成分是碳氢化合物,燃烧时会发生化学反应:例如,煤炭中的碳(C)与氧气(O₂)反应生成二氧化碳(C + O₂ = CO₂↑),石油中的甲烷燃烧则生成二氧化碳和水(CH₄ + 2O₂ = CO₂ + 2H₂O)。这些反应释放的二氧化碳,远超自然界的吸收能力 —— 地球上的植物通过光合作用可吸收部分二氧化碳(6CO₂ + 6H₂O → C₆H₁₂O₆ + 6O₂),但随着森林砍伐和化石燃料消耗量激增,大气中二氧化碳浓度已从工业革命前的 280ppm(百万分之一)升至如今的 420ppm 以上,且仍在持续上升。

此外,人类活动还会产生其他强效温室气体:例如,农业生产中,牲畜的消化过程会释放甲烷;工业制冷使用的氟利昂(含氯氟烃),不仅吸收红外线能力极强(单位质量的氟利昂温室效应是二氧化碳的数千倍),还会破坏臭氧层;垃圾填埋场中,有机物分解也会产生大量甲烷。这些气体的增加,就像在大气的 “保温膜” 上又叠加了多层 “塑料布”,导致热量难以散失,全球气温逐年升高,引发冰川融化、海平面上升、极端天气增多等一系列环境问题。

四、结语:用化学思维理解,用科学行动应对

温室效应的产生,是大气中温室气体通过化学特性调节热量的结果 —— 从分子吸收红外线的能级变化,到化学键振动传递能量,每一个环节都离不开化学原理的支撑。理解这一过程,不仅能让我们明白 “全球变暖” 不是口号,而是真实发生的化学与物理现象,更能让我们意识到:减少温室气体排放,本质上是减少破坏大气化学平衡的 “人为干预”—— 无论是选择清洁能源(如太阳能、风能,减少化石燃料燃烧的化学反应),还是植树造林(增强光合作用对二氧化碳的吸收),都是通过科学手段,让大气中的温室气体回归平衡。

地球的 “化学实验室” 需要我们共同守护,唯有尊重自然规律,控制温室气体的排放,才能让温室效应重新成为生命的 “保护伞”,而非气候的 “威胁者”。