微波炉加热的 “偏心”:为何牛奶喷溅不止,馒头却安然无恙?

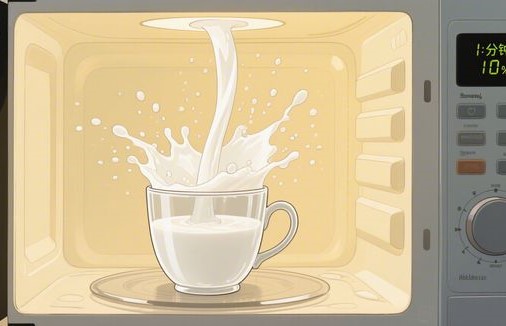

清晨的厨房中,常有这样令人哭笑不得的场景:把盒装牛奶倒入瓷杯放进微波炉,按下启动键没多久,杯中的牛奶就会像失控的小喷泉般剧烈喷溅,不仅弄脏炉腔,还会让原本温热的牛奶损失大半;而同样是加热主食,把凉馒头放进微波炉,哪怕加热时间更长,馒头也只会慢慢变软变热,从未出现过 “喷溅事故”。这看似日常的差异,背后藏着微波炉加热的物理奥秘,以及不同食物自身的 “性格” 差异。

要解开这个谜题,首先得搞懂微波炉的加热逻辑 —— 它和我们熟悉的燃气灶、烤箱完全不同。燃气灶是通过火焰加热锅具,再通过锅具将热量传递给食物,属于 “从外到内” 的传导加热;烤箱则是通过加热管产生热辐射,让食物表面先受热,再逐步向内传递热量,属于 “表面优先” 的辐射加热。而微波炉的核心武器,是频率约为 2450MHz 的微波,这种电磁波不会直接 “烤” 食物,而是会瞄准食物中的极性分子(比如水分子)“发力”。

极性分子就像一个个 “小磁针”,一端带正电,一端带负电。当微波穿过食物时,其交替变化的电场会不断 “扭转” 这些极性分子,让它们跟着电场的节奏高速旋转、碰撞。分子碰撞产生的摩擦热,就是微波炉加热的能量来源 —— 这种直接作用于食物内部分子的加热方式,被称为介电加热,特点是 “从内到外” 同时升温,加热速度远快于传统方式。但正是这种 “快速均匀加热”,为不同食物的 “不同命运” 埋下了伏笔。

先看牛奶为何会 “暴躁喷溅”。牛奶的主要成分是水(约占 87%),剩下的是蛋白质、脂肪和乳糖,整体呈均匀的液体介质状态。当微波作用于牛奶时,内部的水分子会迅速旋转升温,短时间内就能达到沸点(标准大气压下 100℃)。但问题在于,牛奶中的蛋白质和脂肪会形成一层 “保护膜”,覆盖在液体表面 —— 这层膜的张力较大,会把水中产生的水蒸气牢牢 “锁” 在内部。

当水蒸气越积越多,内部压力超过膜的承受极限时,就会发生剧烈的 “爆发”:大量水蒸气瞬间冲破表面的膜,带着滚烫的牛奶一起喷溅出来,形成我们看到的 “牛奶喷泉”。更危险的是,有时牛奶内部温度已经超过 100℃(即 “过热液体”),但因为没有杂质作为凝结核心,水蒸气无法顺利形成气泡,一旦取出微波炉时受到震动,就会立刻剧烈沸腾,导致牛奶喷溅烫伤。

再看馒头为何能 “安然无恙”。馒头的结构和牛奶截然不同 —— 它是由面粉发酵制成的多孔固体,内部布满了密密麻麻的小气孔,这些气孔就像一个个 “通风管道”,为热量和水蒸气的扩散提供了通道。当微波炉加热馒头时,馒头内部的水分子同样会在微波作用下升温、变成水蒸气,但这些水蒸气不会被 “困住”:它们可以顺着气孔自由地向上扩散,最终从馒头表面的缝隙中逸出,整个过程平稳且有序,不会产生压力积聚。

更关键的是,馒头中的淀粉在加热过程中会发生 “糊化”—— 淀粉颗粒吸水膨胀,让馒头变得柔软,同时也会进一步疏松内部结构,让水蒸气的扩散更加顺畅。此外,馒头的表面并非密封状态,而是有很多微小的缝隙,即使有少量水蒸气在局部积聚,也能通过这些缝隙缓慢释放,不会形成足以导致喷溅的压力。因此,无论加热多久,馒头都只会慢慢变热、变软,不会出现 “喷溅事故”。

其实,不仅是牛奶和馒头,微波炉加热时的 “喷溅与否”,本质上都是介质结构、成分与水蒸气扩散能力共同作用的结果。比如,加热带皮的鸡蛋会爆炸(蛋壳密封,水蒸气无法逸出),加热粥品容易溢锅(粥中淀粉形成粘稠层,阻碍水蒸气扩散),而加热面包、饼干等多孔食物则不会喷溅(结构疏松,水蒸气易扩散)。

掌握这些物理学原理,就能让微波炉使用更安全:加热牛奶时,可先在杯口留一条缝隙,或用筷子搅拌几下打破表面的膜;加热带皮食物前,先在表面扎几个小孔,为水蒸气留出通道;加热粥品时,可在碗上覆盖一层透气的保鲜膜(留小孔)。小小的微波炉,其实藏着大大的物理智慧 —— 看懂这些 “加热规律”,就能让日常烹饪既高效又安全。