弹幕的魔力:从 “独自观看” 到 “共时狂欢”—— 解析背后的社会学密码

深夜的客厅里,你窝在沙发上点开一部悬疑剧。当凶手的线索突然闪现时,你正想拍手叫好,屏幕上瞬间飘过密密麻麻的文字:“这里我倒回去看了三遍!”“注意他手上的戒指!”“鸡皮疙瘩起来了!”—— 这不是幻觉,而是弹幕创造的奇妙场景。如今,越来越多人宁愿忍受屏幕被遮挡,也要打开弹幕看剧。这种看似矛盾的行为背后,藏着社会学中 “共时性互动” 的深层逻辑。

什么是 “共时性互动”?

在传统社会学视角中,互动往往需要物理空间的重叠。比如茶馆里的说书人、剧场里的观众,人们通过表情、掌声、私语实时交换情绪。但数字时代重构了互动的维度,“共时性互动” 打破了物理距离的限制 —— 它指的是不同个体在同一时间节点,围绕同一对象(如影视剧、直播、赛事)进行的即时反馈与情感联结。

弹幕正是共时性互动的典型载体。当千万人在不同城市的卧室、地铁、咖啡馆里同时观看同一帧画面,按下发送键的瞬间,个体的感受就汇入了集体的情绪洪流。这种互动没有明确的发起者和回应者,却形成了一种无形的 “共同在场”—— 就像坐在一个无限延伸的电影院里,身边的观众来自天南海北,但此刻的心跳节奏因剧情而同步。

共时性互动如何消解孤独?

现代社会的 “原子化” 让孤独成为常态。独自看剧时,我们既是观众,也是孤立的解读个体:笑点可能无人分享,泪点可能独自吞咽,对剧情的困惑也只能憋在心里。而弹幕的出现,让 “独自观看” 变成了 “群体性参与”。

社会学中的 “情感共鸣理论” 认为,人类对 “被理解” 有本能的需求。当你看到弹幕里有人和你同时注意到主角衣服颜色的隐喻,有人和你一样为配角的牺牲落泪,甚至有人和你同步发出 “看不懂但大受震撼” 的吐槽时,一种 “原来我不是一个人” 的归属感会油然而生。这种共时性的呼应,本质上是用虚拟互动填补现实社交的空白,让孤立的个体感受到 “隐形社群” 的温暖。

更有趣的是,弹幕互动还会形成 “群体记忆”。比如某部剧的经典台词出现时,几年后重看的观众仍会刷起当年的名梗;当新观众提问 “这里是什么意思” 时,老观众会自发充当 “课代表” 科普前情。这种跨越时间的共时性延续,让一部剧变成了一个不断生长的 “互动文本”,每个参与者都成了内容的共同创作者。

共时性互动创造了新的 “仪式感”

社会学家柯林斯在《互动仪式链》中提出,重复的互动仪式会形成群体的符号认同。比如宗教仪式、节日庆典,本质上是通过共同关注和情感同步强化群体归属感。弹幕互动虽然碎片化,却暗合了仪式感的核心要素。

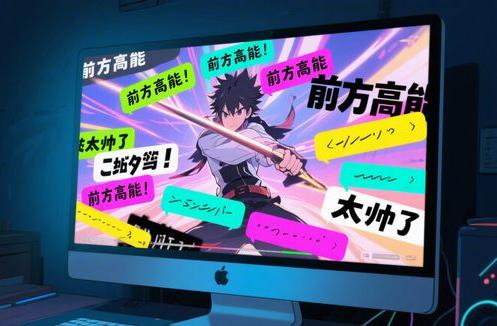

看剧时的弹幕狂欢,其实是一场微型的 “互动仪式”:所有人的注意力都聚焦在屏幕内容上(共同关注对象),通过文字符号交换情绪(情感同步),最终形成 “我们都在看这部剧” 的群体认同。当剧情达到高潮,弹幕从零散吐槽变成整齐划一的 “前方高能”“保护我方主角” 时,个体的情绪会被集体情绪放大,产生一种 “与千万人同喜同悲” 的崇高感。

这种仪式感甚至会反向影响内容消费。比如看喜剧片时,弹幕里的 “哈哈哈哈” 会像现实中的笑声传染一样,让你觉得剧情更有趣;看恐怖片时,“前方高能预警” 的弹幕既是提醒,也是一种集体壮胆 —— 就像小时候和伙伴们挤在一起看鬼片,彼此的存在能稀释恐惧。

警惕 “虚假互动” 的陷阱

不过,共时性互动并非完美无缺。社会学中的 “拟剧理论” 提醒我们,弹幕互动中存在 “前台表演”:人们可能会刻意发送符合群体期待的评论(比如跟风刷梗),而非真实感受。当弹幕被营销号、水军刷屏,或陷入无意义的争吵时,共时性互动就会变成 “虚假的热闹”,反而消解了真实的情感联结。

但瑕不掩瑜。弹幕创造的共时性互动,本质上是人类在数字时代对 “联结” 的本能追求。它让每一个独自看剧的夜晚不再孤单,让每一次情绪波动都能找到回响。当你下次打开弹幕,看到屏幕上飘过 “这个镜头我看了十遍” 时,或许会会心一笑 —— 因为你知道,在某个你看不见的角落,有一个人和你共享着此刻的感动。这,就是共时性互动的魔力。