集体行为:为什么人一多就容易 “失控”?

在足球比赛的看台上,球迷们可能因一次争议判罚突然集体暴怒;网络社交平台上,一句争议言论瞬间引发大规模的骂战。这些场景中,群体的行为往往超出个体独处时的理性范畴,呈现出一种 “失控” 状态。在社会学领域,这种现象被称为集体行为。那么,究竟是什么让人们在群体中容易失去理智,做出非理性的行为呢?

群体心理的 “化学反应”

法国社会学家古斯塔夫・勒庞在 1895 年出版的《乌合之众:大众心理研究》中,首次系统阐述了群体心理对个体行为的影响。他提出,当个体融入群体后,会经历一场奇妙的 “化学反应”。在群体的裹挟下,个体的责任感逐渐消散,原本清晰的自我意识开始模糊。就像在一场热闹的街头狂欢中,平时温文尔雅的人可能会跟着人群做出夸张的举动,因为在群体的掩护下,他们觉得自己的行为无需承担责任。

群体的情感具有强大的传染性,一个人的愤怒、恐惧或兴奋情绪,能像病毒一样迅速在群体中蔓延。例如,在商场发生火灾时,只要有一个人惊慌失措地大喊 “着火了”,这种恐慌情绪会瞬间传递给周围的人,导致所有人陷入混乱的逃亡之中。同时,群体还具有易受暗示的特性,当群体中的 “意见领袖” 抛出某个观点,其他人往往会不假思索地接受,从而做出与自身真实意愿相悖的行为。

匿名性与责任分散的 “保护罩”

网络世界中集体行为的 “失控” 更为常见。在虚拟的网络空间里,人们戴着匿名的 “面具”,真实身份被隐藏。这种匿名性为个体提供了一层特殊的 “保护罩”,让他们觉得可以摆脱现实社会的道德约束和法律制裁。当看到某个热点事件时,一些人会在评论区肆无忌惮地发表攻击性言论,因为他们认为没有人知道自己是谁,无需为不当言论负责。

责任分散效应在集体行为中也发挥着重要作用。在一个庞大的群体中,每个人都觉得自己的行为微不足道,责任会被分摊到群体的每一个人身上。就像在网络暴力事件中,成千上万的人参与其中,每个人都觉得自己的一句辱骂无关紧要,正是这种心理,导致网络暴力不断升级。

社会结构与资源匮乏的 “催化剂”

集体行为的发生与社会结构密切相关。当社会存在严重的不平等、贫富差距过大或资源分配不均时,人们内心的不满情绪会不断积累。这些潜在的矛盾就像堆积的干柴,一旦遇到合适的导火索,就会引发集体行为的 “熊熊大火”。例如,一些地区因拆迁补偿不合理,居民长期的诉求得不到解决,最终可能会引发群体性抗议事件。

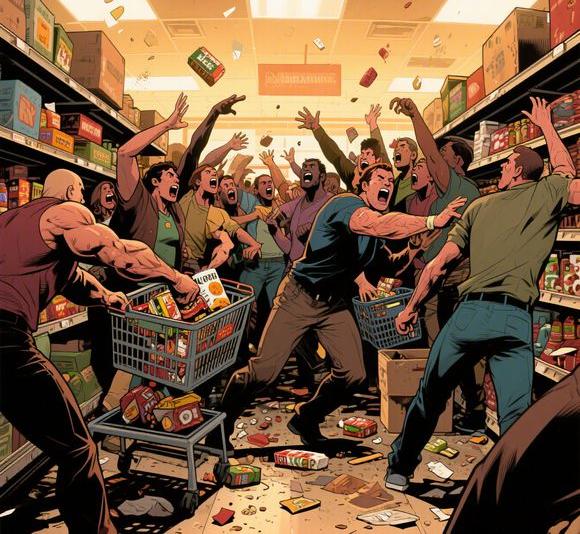

资源匮乏也是集体行为的重要诱因。在物资短缺时期,如发生自然灾害后,人们为了争夺有限的生活物资,可能会出现哄抢等失控行为。此时,人们的行为更多是出于生存本能和对未来不确定性的恐惧,在群体的压力下,理性思考被抛诸脑后。

如何避免集体行为的 “失控”

面对集体行为的 “失控” 现象,社会和个体都可以采取相应的措施。从社会层面来看,完善法律法规,加强网络监管,明确个体在集体行为中的责任,能够有效遏制不良集体行为的发生。同时,通过合理的政策调节社会结构,促进资源公平分配,减少社会矛盾,从根源上降低集体行为失控的风险。

对于个体而言,保持独立思考的能力至关重要。在融入群体时,不盲目跟从,不被群体情绪左右,始终保持清醒的头脑。当发现集体行为可能走向失控时,勇于站出来表达理性的声音,引导群体回归理性。

集体行为中 “失控” 现象的背后,是群体心理、匿名性、社会结构等多种因素相互作用的结果。了解这些原因,不仅能帮助我们更好地理解社会现象,也能让我们在面对集体行为时,做出更理性、更明智的选择,避免陷入 “失控” 的漩涡。