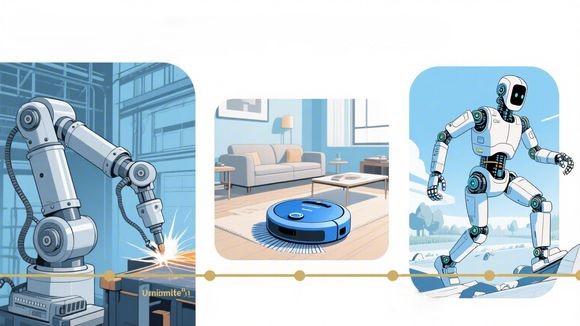

机器人的 “辈分”:三代机器人的进化

一、第一代机器人:“重复劳动者”(1950s-1980s)

核心标签:机械执行、固定程序、无感知能力

这一代机器人是工业革命的 “宠儿”,诞生标志是 1954 年乔治・德沃尔发明的第一台工业机器人 Unimate。它们的 “大脑” 实质是简单的继电器或早期计算机,只能按照预设的固定程序重复动作,比如在汽车生产线上焊接、喷漆、搬运零件。

技术局限:没有传感器,无法感知环境变化。若生产线出现零件错位,它们会继续 “盲目” 作业;一旦程序设定错误,整个流程都会停滞。

代表应用:1961 年通用汽车工厂的 Unimate 机械臂,每分钟能完成 6 次冲压作业,将工人从高危、高强度劳动中解放出来,开启了 “机器替代人工” 的序幕。

二、第二代机器人:“感知响应者”(1990s-2010s)

核心标签:传感器赋能、环境交互、有限自适应

随着传感器技术(视觉、力觉、触觉传感器)和微处理器的发展,机器人终于有了 “感官”。它们能通过摄像头识别物体形状,用力矩传感器感知抓取力度,甚至通过声音传感器响应简单指令,实现 “感知 - 判断 - 调整” 的初步闭环。

技术突破:比如家用扫地机器人通过红外传感器避开家具,工业协作机器人能感知到人体靠近时自动减速,避免碰撞伤害。这一代机器人不再是 “孤立的机器”,而是能与环境、人类进行基础互动的 “助手”。

代表应用:2002 年 iRobot 推出的 Roomba 扫地机器人,凭借红外避障和灰尘感应技术,成为首个走进家庭的普及型服务机器人;医院里的药品配送机器人,能通过视觉识别导航,精准将药品送到各病房。

三、第三代机器人:“自主决策者”(2010s 至今)

核心标签:人工智能驱动、深度学习、自主规划

当 AI 技术(尤其是深度学习、强化学习)与机器人结合,“辈分” 最高的第三代机器人诞生了。它们不再依赖固定程序或单一传感器,而是能像人类一样 “学习” 和 “思考”:通过海量数据训练识别复杂场景,自主规划路径,甚至在未知环境中解决突发问题。

技术飞跃:比如波士顿动力的 Atlas 机器人,能通过视觉传感器识别障碍物,自主调整步态跨越障碍、后空翻;自动驾驶汽车本质是 “会移动的机器人”,通过激光雷达、摄像头和 AI 算法,实时分析路况并决策加速、刹车或变道。更前沿的服务机器人还能理解人类的表情和语气,提供情感陪伴(如养老机器人)。

挑战与突破:目前第三代机器人仍面临 “泛化能力不足” 的问题 —— 在训练场景外可能出错(比如自动驾驶应对极端天气时的风险),但随着大模型与机器人的融合(如 GPT-4 驱动的对话机器人),它们的 “智能天花板” 正在不断突破。

三代机器人的进化逻辑:从 “工具” 到 “伙伴”

回顾机器人的 “辈分” 升级,核心进化路径清晰可见:

能力维度:从 “无感知的机械执行”(第一代)→“有感知的互动响应”(第二代)→“有智能的自主决策”(第三代);

应用场景:从 “工业单一场景”→“家庭、医疗等