特种机器人:行走在危险前沿的 “人类替身”—— 机器人学科普解析

当消防员面临熊熊燃烧的化工厂、排爆人员面对滴答作响的爆炸物、科研人员试图探索万米深海时,人类的生理极限往往成为难以逾越的障碍。而特种机器人的出现,正以 “人类替身” 的身份,突破这些极限,在高危、恶劣、复杂的环境中完成一项又一项 “不可能的任务”。这些看似 “钢铁战士” 的设备背后,凝聚着机器人学领域数十年的技术突破,从机械结构设计到智能控制系统,每一个细节都在重新定义 “机器辅助人类” 的边界。

一、“替身” 的使命:特种机器人为何能替代人类涉险?

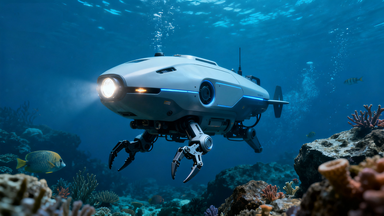

特种机器人与我们日常生活中常见的服务机器人(如扫地机器人、餐厅机器人)最大的区别,在于其 **“极端环境适应性”**—— 它们的设计初衷,就是进入人类无法生存或难以作业的场景。在核辐射超标数倍的核电站内,传统人工维修可能导致不可逆的健康损伤,而核工业特种机器人能凭借防辐射外壳和远程操控系统,完成管道检测、设备维护;在深度超过 11000 米的马里亚纳海沟,巨大的水压足以压碎常规潜水设备,而 “奋斗者” 号万米载人潜水器的配套机器人,则能在黑暗、高压的海底采集样本、拍摄影像;在地震后的废墟中,搜救机器人可以通过狭窄的缝隙钻入建筑内部,利用红外热成像仪定位幸存者,避免救援人员因余震或二次坍塌受伤。

这些 “替身” 的核心价值,在于将人类从 “直接作业者” 转变为 “远程决策者”。通过传感器、通信模块和控制系统的协同,人类只需在安全区域操作控制台,就能让机器人精准执行抓取、检测、搬运等动作。这种 “人机协同” 模式,既保留了人类的决策智慧,又发挥了机器在极端环境中的耐受优势,成为现代应急救援、深海探测、核工业运维等领域的 “标配”。

二、机器人学的 “硬核支撑”:特种机器人如何 “思考” 与 “行动”?

一台能在危险环境中高效作业的特种机器人,背后是机器人学多个分支领域的技术融合。从机械结构到智能算法,每一个环节都决定着 “替身” 的性能上限。

1. 机械设计:适应极端环境的 “身体架构”

与普通机器人相比,特种机器人的 “身体” 需要具备更强的环境耐受性。例如,用于极地科考的机器人,需要采用低温 - resistant 材料,确保在 - 60℃的环境下仍能正常运转;而用于水下作业的机器人,则需要通过密封设计和抗压结构,抵御深海的巨大水压。同时,为了应对复杂地形,许多特种机器人采用了多关节履带、轮腿复合等灵活的移动结构 —— 比如救援机器人的履带可以通过调整角度,跨越废墟中的障碍;排爆机器人的机械臂则能像人类手臂一样,完成精准的抓取、旋转动作,甚至能拆卸爆炸物的外壳。

2. 感知系统:机器人的 “眼睛” 与 “耳朵”

要在未知环境中替代人类作业,特种机器人必须具备 “感知周围世界” 的能力,这依赖于各类传感器的协同工作。视觉传感器(如高清摄像头、红外相机)能让机器人 “看到” 环境细节 —— 在黑暗的废墟中,红外相机可以捕捉到幸存者的体温信号;在核反应堆内,工业相机能拍摄到管道的裂纹。除了视觉,触觉传感器、力传感器、声呐传感器等也发挥着关键作用:触觉传感器能让机械臂感知抓取物体的力度,避免因用力过大损坏脆弱物品;声呐传感器则能帮助水下机器人探测周围的障碍物,避免碰撞;在有毒气体泄漏现场,气体传感器还能实时检测空气中的有毒物质浓度,为人类决策者提供安全参考。

3. 控制系统:机器人的 “大脑” 与 “神经”

如果说机械结构是 “身体”,感知系统是 “感官”,那么控制系统就是特种机器人的 “大脑”。早期的特种机器人多采用 “远程操控” 模式 —— 人类通过操纵杆、键盘直接控制机器人的每一个动作,这种模式虽然可靠,但对操作人员的技能要求极高,且在信号延迟较大的场景(如深海、太空)中难以适用。随着人工智能技术的发展,现代特种机器人逐渐具备了 “自主决策” 能力:通过搭载路径规划算法,机器人能自主避开障碍物,规划最优作业路线;通过机器学习算法,机器人可以从历史作业数据中学习经验,不断优化抓取、检测等动作的精度。例如,在核电站巡检中,机器人能自主识别设备的异常状态,并将数据实时传回控制中心,大大减少了人类的干预成本。

三、从 “替代” 到 “协同”:特种机器人的未来方向

随着机器人学技术的不断突破,特种机器人的 “替身” 角色正在从 “简单替代” 向 “深度协同” 进化。未来,这些 “钢铁战士” 将不再仅仅是人类的 “工具”,更会成为人类在危险环境中的 “合作伙伴”。

在技术层面,小型化、智能化、集群化将成为主要趋势。小型化的特种机器人可以进入更狭窄的空间 —— 比如直径仅几厘米的管道检测机器人,能深入建筑内部的水管、气管,排查泄漏隐患;智能化的机器人将具备更强的自主学习能力,例如救援机器人能通过分析不同废墟场景的特点,自主调整搜救策略;而集群化技术则能让多台机器人协同作业 —— 在森林火灾救援中,数十台小型灭火机器人可以形成 “灭火矩阵”,从不同方向包围火源,提高灭火效率。

在应用领域,特种机器人的 “战场” 也在不断拓展。除了传统的应急救援、核工业、深海探测,它们还在医疗、航天等领域发挥着重要作用:在新冠疫情期间,消毒机器人在医院病房、地铁站等场所自主完成消毒作业,减少了医护人员的感染风险;在航天领域,火星探测机器人(如 “祝融号” 火星车)能在火星表面自主行驶、采集样本,为人类探索宇宙提供关键数据。

结语:机器人学的进步,让人类更 “安全” 地探索世界

特种机器人作为 “人类的替身”,其本质是机器人学技术服务于人类需求的体现。从机械结构的优化到智能算法的突破,每一次技术进步都在降低人类涉足危险环境的风险,拓展人类探索世界的边界。未来,随着机器人学与人工智能、新材料、新能源等领域的深度融合,这些 “钢铁替身” 将变得更灵活、更智能、更可靠,成为人类在极端环境中最值得信赖的 “伙伴”—— 而这背后,正是人类对 “安全探索” 的追求,以及对科技改变世界的坚定信念。