为什么 “一刻钟” 是 15 分钟?—— 古代 “漏刻计时” 的智慧

当我们说 “再过一刻钟就出发” 时,很少有人会追问:为什么 15 分钟要被称为 “一刻钟”?这个看似寻常的时间表述,其实藏着中国古代漏刻计时的千年智慧。

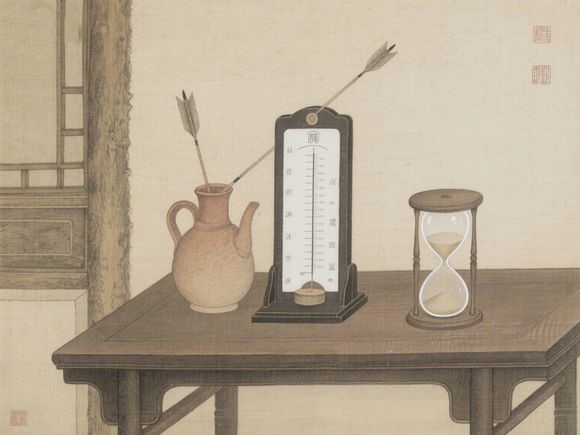

漏刻,是中国古代最核心的计时工具之一,其原理基于水的等时流动特性。一套完整的漏刻装置通常由漏壶和刻箭组成:漏壶储存定量的水,通过底部的小孔匀速滴漏;刻箭垂直浮于水中,随着水位下降逐渐显露刻度,以此标记时间流逝。这种计时方式早在新石器时代就已萌芽,到商周时期已形成规范的制度。

“刻” 的起源正与漏刻的刻度直接相关。早期漏刻将一昼夜划分为 100 个 “刻”,这与古人十进制的计数习惯相契合。《周礼》中记载的 “挈壶氏” 官职,便是专门掌管漏刻计时的官员,可见其在古代社会运行中的重要性。但一昼夜 24 小时与 100 刻的换算始终存在微小误差 ——24 小时等于 1440 分钟,1440 除以 100,每刻恰好是 14.4 分钟。这种不整的数值在实际使用中颇为不便。

直到明末清初,西方计时体系传入中国,朝廷对漏刻制度进行了关键性调整:将一昼夜 100 刻改为 96 刻。这一改动完美解决了换算难题 ——1440 分钟除以 96 刻,每刻正好等于 15 分钟。更巧妙的是,96 刻与 24 小时还能形成倍数关系:每小时包含 4 刻(24×4=96),这使得 “刻” 与 “小时” 的配合更加精准。这种改良既保留了传统漏刻的 “刻” 概念,又融入了更便捷的计算逻辑,最终让 “一刻钟等于 15 分钟” 的表述固定下来。

漏刻的智慧不仅体现在刻度设计上,更在于古人对计时精度的不懈追求。为了抵消水温、水压对水流速度的影响,汉代天文学家张衡发明了 “补偿式漏壶”,通过多个壶体的串联供水稳定流速;唐代僧一行则在漏刻中加入虹吸装置,进一步提升计时稳定性。这些技术创新让漏刻的误差控制在每天不超过 1 分钟,在没有机械钟表的时代,这样的精度堪称奇迹。

从 100 刻到 96 刻的调整,从原始漏壶到多级补偿装置的演进,漏刻计时的发展史,也是古人探索时间规律的智慧史。当我们今天随口说出 “一刻钟” 时,其实是在沿用古人用千年实践沉淀的时间语言。那些曾在宫廷、学府、市井中滴答作响的漏刻,虽已被电子钟表取代,却以文化符号的形式,仍在我们的日常表达中延续着生命力。