机器人为何需要 “安全设计”?—— 守护人机共处的底线

当家庭机器人在客厅里灵活避障,手术机器人精准缝合毫米级血管,工业机械臂在流水线上高效作业时,我们很少意识到:这些看似顺理成章的 “安全表现”,背后是层层精密的安全设计在默默守护。在机器人技术飞速渗透到生产生活各领域的今天,“安全设计” 早已不是锦上添花的附加项,而是决定人机关系能否健康发展的核心基石。

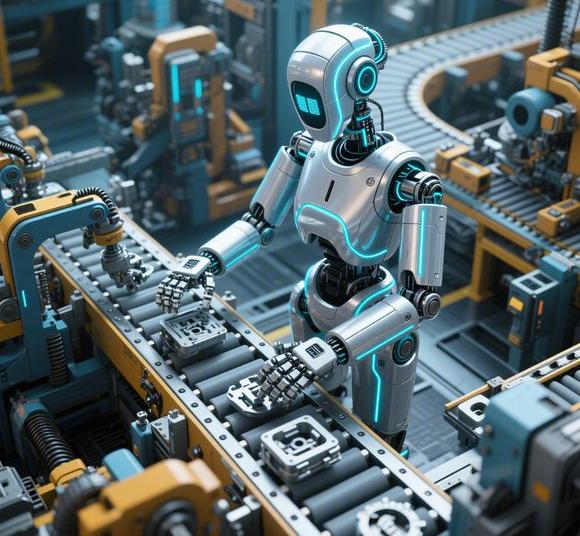

物理交互中的隐形防线

工业车间里,机械臂的夹爪能瞬间提起数百公斤重物,其运动速度可达每秒数米。若没有安全设计,这种强大的动能一旦与人体接触,后果不堪设想。早期工业机器人常被禁锢在坚固的防护栏内,这便是最原始的安全隔离设计。而如今的协作机器人已能通过力反馈传感器实现智能防护 —— 当检测到 0.5 牛的异常接触力(约相当于一枚鸡蛋的重量),就会在 50 毫秒内紧急制动,比人类眨眼速度快 6 倍。

家庭场景中,儿童与机器人互动的安全性更需细致考量。优质的家用服务机器人会采用柔性缓冲材质包裹边缘,将碰撞压强控制在安全阈值内;其驱动电机的扭矩被精确限制,即便被好奇的孩子抓住手臂,也不会造成拖拽伤害。这些设计细节,正是为了消除 “钢铁与血肉” 直接接触时的天然风险。

决策逻辑里的伦理防火墙

随着人工智能技术的融入,机器人的自主决策能力日益增强,这也带来了新的安全挑战。在自动驾驶领域,“电车难题” 的伦理困境虽罕见,但机器人必须具备优先级判断机制—— 当突发状况来临时,系统会本能地将人类生命安全置于最高优先级,而非单纯追求任务完成率。

医疗机器人的安全设计更显严苛。手术机器人的每一个动作指令都需经过双重校验,不仅要匹配术前规划的路径,还要实时比对患者生理信号的反馈。若检测到血压骤升或组织异常张力,系统会自动暂停操作并发出警报,这种 “保守性设计” 看似降低了效率,实则是对生命的敬畏。

复杂环境中的动态平衡术

真实世界的环境变量往往超出预设场景。商场里的服务机器人需要应对人群拥挤、地面湿滑等突发状况,其多传感器融合系统能通过视觉识别、超声波测距和红外感知,实时构建周围环境的安全边界。当检测到老人突然闯入运动路径时,机器人会在 0.3 秒内完成减速、转向、避让的连贯动作,这种动态调整能力正是安全设计的高阶体现。

网络安全同样是机器人安全体系的重要一环。智能家居机器人连接着家庭网络,其控制系统若被恶意入侵,可能沦为窥视隐私的工具。因此,现代机器人普遍采用加密传输协议和行为异常检测算法,像守护城堡般筑牢数字防线,防止因远程操控失效而产生的安全隐患。

从机械结构的圆角处理到算法逻辑的伦理编码,从传感器的灵敏度校准到应急停机的响应速度,机器人的安全设计始终围绕一个核心目标:让技术进步的红利与人类的安全感同步提升。当我们期待机器人承担更多工作、进入更多私密场景时,唯有将安全设计贯穿研发全流程,才能真正实现 “机器服务于人,而非威胁于人” 的终极愿景。在人机协作成为常态的未来,这些隐藏在钢铁外壳下的安全智慧,将持续守护着文明与技术共生的底线。