机器人的 “技能边界”:这些事目前还做不好

复杂环境中的灵活适应

在工业制造、物流仓储等结构化相对明显的场景中,机器人凭借稳定的工作环境和过往积累的数据,已取得一定应用成果。比如亚马逊 Kiva 构建的 “货到人” 仓储网络,实现了部分物流环节的自动化。然而,一旦进入复杂、非结构化环境,机器人的适应能力便大打折扣。以物流封装环节为例,全球众多仓储中心仍依赖人工操作。因为商品形态千差万别,尺寸、重量、形状各不相同,这要求动态调整装箱策略;同时,封装工艺复杂,涉及多指协同、力控感知等精细动作,单臂操作存在局限,传统双臂方案又受算法限制,灵活性不足。在野外救援场景中,机器人面临的地形复杂多样,可能有崎岖山路、泥泞沼泽、倒塌废墟等,还要应对天气变化,如暴雨、沙尘等,这对机器人的导航、避障以及自身防护等能力都是巨大挑战,目前它们很难像人类救援人员那样灵活应对各种突发状况。

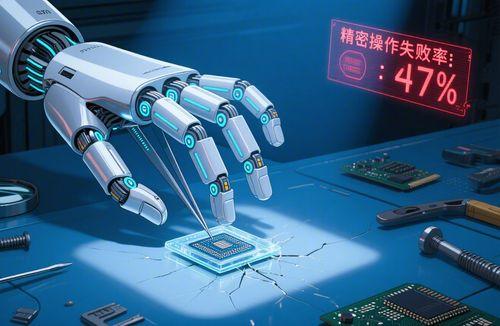

精细复杂的手部操作

人类手部的灵活性和精细操作能力令人惊叹,能够完成如穿针引线、演奏复杂乐器、修理精密仪器等任务。而机器人在这方面则相形见绌。尽管有灵巧手方案,通过模拟人类手部结构,融合感知和运动控制系统,来完成精细操作,但与人类相比仍有差距。苏黎世联邦理工学院开发的 ORCA 机械手,虽能完成旋转物体、堆叠积木等任务,可在面对更复杂、更精细且需要高柔韧性的操作时,就显得力不从心。在生物医疗领域,像试管操作、移液器使用这类基础工作,目前机器人还难以高质量完成。在制药实验场景中,“纯化” 环节的全流程自动化存在诸多细节难点,如对准、连接、稳压等动作需高精度协调控制,现有机器人末端执行器自由度有限,智能化和灵巧操作能力受限,难以模仿人手的高柔韧性和灵巧性。

自然语言的深度理解与交互

机器人在自然语言处理方面虽取得一定进展,能识别一些简单指令,进行基本对话,但对于自然语言的深度理解和复杂交互,还有很长的路要走。人类语言充满了模糊性、歧义性以及丰富的文化内涵和语境信息。当人们使用隐喻、双关语、方言或者在复杂语境中表达时,机器人常常难以准确理解意图。比如,一句带有隐喻的 “他心里的那扇门始终紧闭着”,机器人很难理解其中情感层面的含义。在多轮对话中,要保持话题连贯、理解隐含意图并做出恰当回应,对机器人也是挑战。在开放式交流中,涉及到广泛知识领域和创造性思维时,机器人无法像人类一样自如地联想、推理和创造,交流显得生硬、缺乏灵活性和深度。

情感理解与共情能力

人类社会中,情感理解和共情在人际交往中起着关键作用。我们能通过表情、语气、肢体语言等感知他人情绪,并给予情感支持和恰当回应。机器人目前缺乏这种情感理解与共情能力。它们难以准确识别复杂情感,如一个人既生气又失望的混合情绪,更无法真正体会他人情感并做出发自内心的共情反应。在陪伴老人、心理咨询等需要情感互动的场景中,机器人虽能提供一定陪伴,但无法给予真正有温度、能抚慰人心的情感交流,难以满足人类深层次的情感需求。

创新与创造性思维

创新和创造性思维是人类智慧的闪耀之处,能带来全新概念、方法和作品。机器人基于算法和数据运行,缺乏人类那种突破常规、从无到有创造的能力。在艺术创作领域,机器人可根据预设风格和模式生成画作、音乐,但缺乏灵魂和独特创意。比如绘画,人类画家能从生活感悟、内心灵感出发,创造出震撼人心、具有独特艺术价值的作品,而机器人创作往往是对已有风格和元素的组合,缺乏原创性和深度内涵。在科学研究中,提出全新假设、开拓新研究方向等需要创造性思维的工作,机器人也难以胜任,无法像科学家那样凭借直觉、洞察力和大胆想象推动科学进步。

复杂道德与伦理决策

在现实生活中,人们常常面临复杂的道德和伦理困境,并依据价值观、社会规范和道德准则做出决策。机器人缺乏对道德和伦理的真正理解,难以在类似情境中做出恰当决策。例如在自动驾驶场景中,若面临不可避免的碰撞,是优先保护车内乘客,还是行人或其他车辆,这涉及生命价值权衡的伦理难题,机器人很难依据道德原则做出让大众普遍认可的决策。在医疗护理场景中,涉及患者隐私保护、医疗资源分配等伦理问题时,机器人也无法像人类医护人员那样,综合考虑各种因素并依据伦理准则做出妥善处理。