劣币驱逐良币:为何好东西常遭淘汰?

在经济学的世界里,有一个广为人知的现象 ——“劣币驱逐良币”,它如同一只无形的手,悄然左右着市场的选择,让不少人困惑:为什么那些品质更优的 “好东西”,反而常常被 “次等品” 排挤,最终退出市场?

“劣币驱逐良币” 这一概念最早可追溯到 16 世纪的英国经济学家托马斯・格雷欣,因此也被称为 “格雷欣法则”。当时,英国的货币制度以金属货币为主,货币的价值取决于其含有的贵金属(如金、银)的重量和纯度。由于货币在流通中会出现磨损,或者有人会偷偷打磨货币边缘以获取贵金属,导致实际价值低于面值的 “劣币” 开始在市场上流通。

此时,有趣的现象发生了:人们会下意识地将成色足、价值高的 “良币” 收藏起来,只把那些磨损严重、成色不足的 “劣币” 拿出来交易。久而久之,市场上流通的就只剩下 “劣币”,“良币” 则逐渐退出了流通领域。这背后的逻辑其实很简单,在信息不对称的情况下,当两种货币具有同等的法定价值,而实际价值不同时,人们必然会选择保留价值更高的,用出价值更低的,最终导致 “劣币” 占据市场。

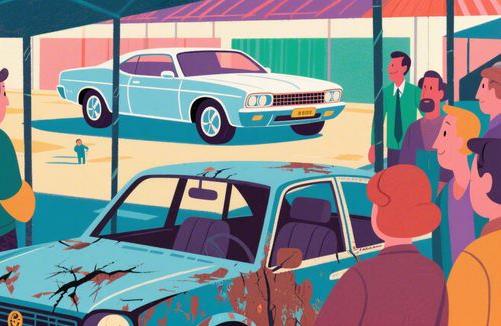

这一法则并非只适用于货币领域,在现实生活的诸多场景中都能找到它的影子。比如在二手车市场,假设市场上有优质二手车和劣质二手车两种。卖家对车辆的真实状况了如指掌,而买家却很难准确判断。买家为了避免买到劣质车,往往会压低出价,只愿意按照市场上平均的车辆质量来支付价格。这时候,优质二手车的卖家会觉得自己的车价值被低估,不愿意以低价出售,于是逐渐退出市场。而劣质二手车的卖家因为其成本低,即使以较低的价格出售也能获利,便留在了市场上。最终,市场上就只剩下劣质二手车,形成了 “劣币驱逐良币” 的局面。

再看职场,假设一个团队里有认真工作、业绩出色的 “良币” 员工,也有敷衍了事、混日子的 “劣币” 员工。如果公司的考核机制不完善,不能准确区分两者的贡献,导致 “劣币” 和 “良币” 获得的报酬相差不大。那么,“良币” 会因为觉得自己的付出没有得到应有的回报而逐渐失去工作积极性,甚至选择离开;而 “劣币” 则会继续留在岗位上,久而久之,团队的整体工作效率就会下降。

从这些例子中可以看出,“劣币驱逐良币” 现象的发生,往往与信息不对称、制度不完善等因素密切相关。当市场无法准确识别 “良币” 的价值,或者缺乏有效的机制对 “良币” 进行激励和保护时,“劣币” 就会利用自身的低成本等优势挤占 “良币” 的生存空间。

不过,我们也不必对这一现象过于悲观。随着社会的发展和进步,信息传播越来越透明,各种制度也在不断完善。比如,现在很多电商平台会通过用户评价、信用评级等方式,帮助消费者识别优质商品,这在一定程度上遏制了 “劣币驱逐良币” 的趋势。在职场中,越来越多的企业开始建立科学的绩效考核体系,让 “良币” 的价值得到充分认可和回报。

总之,“劣币驱逐良币” 是一种在特定条件下产生的经济现象,它提醒我们要重视信息的公开透明和制度的公平合理。只有这样,才能让 “良币” 在市场中脱颖而出,实现资源的最优配置,推动社会的持续发展。