古代的 “广告创意”:解码千年商战中的智慧密码

在现代社会,广告无处不在,从网络弹窗到街头巨幅海报,从短视频中的创意植入到直播带货的激情推销,广告创意不断推陈出新,令人目不暇接。然而,鲜为人知的是,广告创意并非现代社会的专利。早在几千年前,智慧的古人就已开启了 “花式营销” 之路,用独特的创意吸引顾客,推动商品交易。这些古代的 “广告创意”,不仅是商业智慧的结晶,更折射出不同时代的社会风貌与文化特征。

实物广告:最原始的 “产品展示”

实物广告是人类最早使用的广告形式之一,简单直接,却极具说服力。在原始社会末期,剩余产品出现,物物交换逐渐兴起。人们将自己多余的物品摆在路边或集市中,通过直观展示商品的形态、质量,吸引过往行人前来交换。例如,农夫会将新鲜采摘的果蔬整齐地码放在竹筐里,色泽鲜艳的果实本身就是最好的宣传;手工艺人则会把精心制作的陶器、木器摆放在显眼位置,让路人亲眼看到精湛的工艺。这种 “所见即所得” 的广告方式,无需过多言语,便能让潜在顾客快速了解商品信息,激发购买欲望 。

到了封建社会,实物广告更加丰富多样。在繁华的市集里,卖酒的商家会在店铺门口悬挂酒坛,酒坛上还会画上葡萄、花朵等图案,既展示了商品,又增添了美感;卖布的商铺则会将色彩斑斓、质地各异的布料高高挂起,随风飘动的布料宛如一幅幅绚丽的画卷,吸引着路人驻足观赏、挑选。实物广告就像无声的推销员,用商品本身的魅力吸引顾客,为商业交易搭建起最初的桥梁。

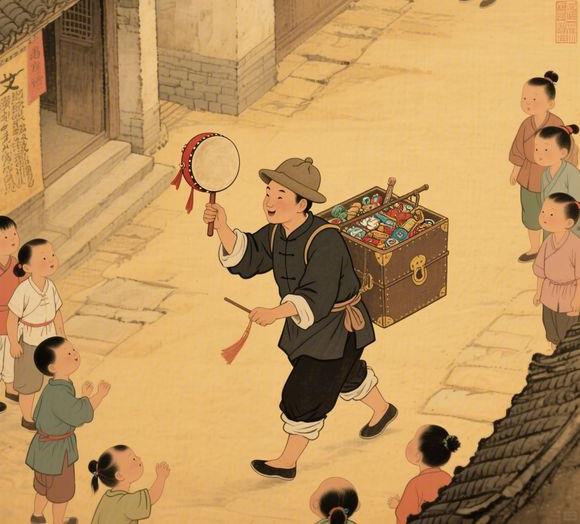

声响广告:以声传情的 “街头吆喝”

随着商品经济的发展,单纯的实物展示已无法满足商家吸引顾客的需求,声响广告应运而生。商贩们通过吆喝、敲击器物等发出独特的声响,以此引起路人的注意,传递商品信息。《诗经・周颂・有瞽》中记载:“箫管备举,喤喤厥声。” 这里的 “箫管” 最初可能是商贩用来吸引顾客的工具,这或许是关于声响广告的早期记载。

在古代市井街头,各种吆喝声此起彼伏,构成了一幅生动的生活画卷。走街串巷的货郎摇动拨浪鼓,清脆悦耳的声音远远传来,孩子们听到后便知道卖小零食、小玩具的来了;卖豆腐的商贩敲着梆子,“梆、梆、梆” 的声音节奏分明,在清晨的街巷中回荡,提醒着人们可以购买新鲜的豆腐;更有卖唱的艺人,用美妙的歌声吸引众人围观,同时推销自己的唱本或乐器。这些声响广告不仅是商业信息的载体,还融入了各地的方言、民俗,具有浓郁的地方特色。商贩们通过独特的腔调、富有节奏感的吆喝,将商品的特点、价格等信息编成顺口溜,朗朗上口,易于记忆。比如卖冰糖葫芦的吆喝:“都说冰糖葫芦儿酸,酸里面它裹着甜……” 生动形象地描绘出冰糖葫芦的口感,让人听了就忍不住想买上一串。

招牌广告:彰显品牌的 “视觉符号”

随着城市商业的繁荣,店铺逐渐固定下来,招牌广告成为商家宣传的重要手段。招牌不仅是店铺的标识,更是一种无声的广告,向顾客传递着店铺的经营内容、特色和信誉。早在战国时期,韩非子在《外储说右上》中就记载了 “宋人有酤酒者,升概甚平,遇客甚谨,为酒甚美,悬帜甚高”,这里的 “悬帜” 便是早期的招牌广告。

到了唐宋时期,招牌广告发展到了一个新的高度。当时的长安城、汴梁城等商业大都市,店铺林立,招牌五花八门。酒楼、茶馆会在门口悬挂写有 “酒”“茶” 字样的大旗,迎风招展,十分醒目;药铺则会在招牌上绘制药材、药葫芦等图案,直观地表明经营内容;一些老字号店铺还会在招牌上注明经营历史和特色,如 “百年老店”“祖传秘方” 等,以此增强顾客的信任感。例如,大名鼎鼎的 “王麻子剪刀”,其招牌上的 “王麻子” 三个字就是品质的象征,历经数百年依然声名远扬。

招牌的制作也越来越讲究,不仅材质多样,有木质、铜质、铁质等,而且在设计上融入了书法、绘画、雕刻等艺术元素。许多招牌由名家题写,字体苍劲有力、潇洒飘逸,本身就是一件精美的艺术品。如 “全聚德”“同仁堂” 等老字号的招牌,不仅具有极高的商业价值,还承载着深厚的文化底蕴,成为城市商业文化的重要组成部分 。

名人代言:借势营销的 “流量密码”

在现代商业中,名人代言是一种常见且有效的营销手段,而这一策略在古代同样被商家巧妙运用。早在汉代,就有 “马价十倍” 的故事。据《战国策・燕策二》记载,一匹骏马在集市上待了三天都无人问津,卖马人请相马大师伯乐帮忙。伯乐只是在马的周围转了几圈,临走时又回头看了看这匹马,结果这匹马的价格立刻上涨了十倍,很快就被人买走。这里,伯乐凭借其在相马领域的权威性和知名度,充当了 “代言人” 的角色,极大地提升了马的价值和吸引力。

到了唐宋时期,名人代言更加普遍。诗人的诗歌常常成为商品的 “广告词”。例如,唐代诗人杜牧的 “借问酒家何处有?牧童遥指杏花村”,让杏花村酒声名远扬,成为千古佳酿;宋代苏轼不仅是文学大家,还亲自为商品代言。他在惠州时,曾写诗赞美当地的荔枝:“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。” 此诗一出,惠州荔枝的销量大增,成为远近闻名的特产。这些名人的诗词、言论具有强大的传播力和影响力,商家借助他们的名气,巧妙地为商品做宣传,达到了事半功倍的营销效果。

广告诗与对联:文化与商业的巧妙融合

古人擅长将文学与商业相结合,创造出独具特色的广告诗和对联。这些广告作品不仅具有商业宣传功能,还蕴含着丰富的文化内涵,读起来朗朗上口,令人印象深刻。例如,明代祝枝山为一家酒馆写的对联:“贾岛醉来非假倒,刘伶饮酒不留零”,巧妙地将唐代诗人贾岛和 “竹林七贤” 之一的刘伶的名字融入其中,对仗工整,诙谐有趣,既点明了酒馆的经营内容,又增添了文化韵味,吸引了众多文人墨客和酒友前来饮酒赋诗。

清代的一首卖汤团的广告诗:“宁波汤团甲天下,吃了汤团勿想家。” 短短两句,语言朴实直白,却生动地展现了宁波汤团的美味,勾起人们的食欲。还有一家理发店的对联:“虽是毫末技艺,却是顶上功夫”,以幽默风趣的语言,既说明了理发的技艺特点,又彰显了理发师的高超手艺,让人在会心一笑的同时,记住了这家店铺。这些广告诗和对联,就像古代的 “广告词”,用优美的文字、巧妙的构思,将商品信息传递给大众,实现了文化与商业的完美融合。

古代的 “广告创意” 丰富多彩,从最原始的实物广告到富有文化内涵的广告诗、对联,从充满生活气息的声响广告到彰显品牌的招牌广告,再到借势营销的名人代言,每一种形式都凝聚着古人的智慧与创造力。这些古老的广告创意不仅推动了当时商业的发展,也为现代广告行业提供了宝贵的借鉴。它们让我们看到,无论时代如何变迁,吸引顾客、传递信息的商业本质始终不变。在当今这个广告创意层出不穷的时代,回顾古代的广告智慧,或许能为我们带来新的灵感与启示,让我们在传承与创新中,创造出更多优秀的广告作品。