为什么汽车方向盘有 “虚位”?—— 转向系统的容错设计

一、什么是方向盘 “虚位”?

当你轻轻转动汽车方向盘却未观察到车轮明显偏转时,这段 “空转行程” 就是行业内所说的转向虚位,也被称为转向间隙。在乘用车领域,标准虚位角度通常在 3°-10° 之间,具体数值会根据车型定位(家用车、跑车、越野车)进行差异化调校。这个看似 “多余” 的设计,实则是汽车工程中经过精密计算的容错机制,贯穿了机械设计、人机工程学与行驶动力学的核心原理。

二、虚位存在的核心工程逻辑

(一)过滤路面干扰,保障驾驶稳定性

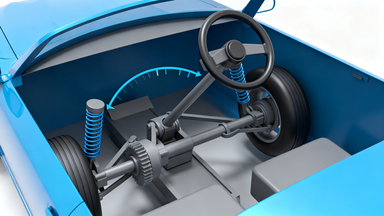

汽车行驶时,轮胎会持续受到路面凸起、坑洼、碎石等不规则路况的冲击。转向系统通过转向拉杆、球头、齿条等部件将车轮与方向盘相连,若不存在虚位,这些高频微小振动会直接传递至方向盘,导致 “打手” 现象。虚位如同机械领域的 “缓冲器”,通过弹性间隙吸收振动能量,避免驾驶员因持续的转向扰动产生操作疲劳,同时防止高频振动引发转向系统部件的共振损坏,显著提升高速行驶时的稳定性。

(二)适应机械磨损,延长系统寿命

转向系统的机械部件在长期使用中会不可避免地出现磨损,例如球头关节的间隙增大、齿条与齿轮的啮合面磨损等。初始设计的虚位为这些磨损预留了 “冗余空间”,避免车辆刚进入使用周期就出现转向松动、异响等故障。工程数据显示,合理的虚位设计能使转向系统的维护周期延长 30% 以上,大幅降低用户的长期使用成本。对于商用车等重载车型,虚位的磨损补偿作用更为关键,可有效避免因部件磨损导致的转向精度骤降。

(三)优化人机交互,降低操作难度

在日常驾驶场景中,驾驶员无需对方向盘进行毫米级的精准控制。虚位的存在允许驾驶员进行微小的转向调整而不影响车轮轨迹,尤其在直线行驶时,减少了因手部细微抖动造成的车辆跑偏,降低了驾驶专注度负荷。在越野场景中,较大的虚位设计还能避免驾驶员在崎岖路面行驶时,因车轮的剧烈摆动导致方向盘 “反打” 伤人,提升极端工况下的操作安全性。

(四)兼容制造公差,控制生产成本

汽车转向系统由数十个精密部件组装而成,即使采用高精度制造工艺,部件间仍会存在微小的尺寸偏差。虚位设计可兼容这些生产公差,避免因单个部件的细微误差导致整个转向系统装配失败。同时,它降低了对部件加工精度的极致要求,在保证性能的前提下,有效控制了研发与制造成本,这也是汽车工业中 “性能与成本平衡” 的典型工程案例。

三、虚位设计的演进与技术突破

随着汽车技术的发展,虚位设计也在不断升级。传统机械转向系统的虚位由机械结构固定,而现代电动助力转向系统(EPS)通过电子控制单元(ECU)实现了虚位的动态调节。例如,在高速行驶时,系统会减小虚位以提升转向精准度;在低速泊车或越野时,则增大虚位以降低操作强度。

在自动驾驶技术中,虚位设计进一步与传感器融合,通过摄像头、雷达等设备实时监测路况,动态优化虚位参数,既保留了容错功能,又为自动驾驶的精准控制提供了保障。此外,线控转向系统的出现彻底改变了虚位的实现方式,它取消了方向盘与车轮之间的机械连接,通过电信号传输控制转向,使虚位可根据驾驶模式、路况甚至驾驶员习惯进行个性化定制,展现了工程设计从 “被动容错” 到 “主动优化” 的进化。

四、结语

方向盘虚位这一看似简单的设计,背后凝聚了汽车工程师对力学原理、用户需求与工业生产的深刻理解。它不仅是转向系统的 “容错屏障”,更是汽车工程中 “平衡设计” 理念的生动体现。从传统机械结构到智能电控系统,虚位设计的演进始终围绕着 “安全、可靠、高效” 的核心目标,未来随着汽车技术的持续创新,这一小小的 “空隙” 还将承载更多的工程智慧,为驾驶体验带来新的突破。