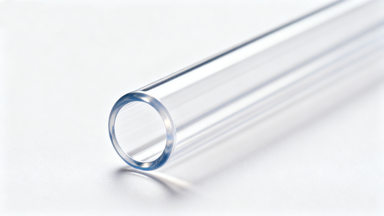

吸管为何是 “中空圆柱形”?藏在日常用品里的工程学智慧

当我们用吸管喝饮料时,很少有人会思考这个看似简单的工具背后藏着怎样的工程学逻辑。为什么吸管既不是方形也不是实心,偏偏要设计成 “中空圆柱形”?事实上,这个遍布全球的日常用品,是流体力学、材料科学与人机工程学共同作用的优化结果,每一处细节都经过了百年的实践检验。

一、中空设计:流体力学的 “极简通道”

吸管最核心的功能是输送液体,而 “中空” 结构正是实现这一功能的关键,其设计逻辑完全遵循流体力学的基本原理。根据伯努利方程,当我们用嘴吸吮吸管时,管内空气被抽出,形成低于外界大气压的 “负压区”。此时,外界大气压会推动饮料沿着吸管内部的空腔向上流动,最终进入口中 —— 这一过程的前提,是吸管必须存在一个无阻碍的 “流体通道”。

如果吸管是实心的,液体将失去流动空间,根本无法实现输送功能;即使设计成半中空或带有阻隔的结构,也会大幅增加液体流动的阻力。工程学中衡量流体输送效率的核心指标是水力半径(管道截面积与湿周长度的比值),在相同外径的前提下,中空圆柱的水力半径远大于方形、三角形等其他截面形状,意味着液体在流动时受到的摩擦阻力最小,吸吮时无需消耗过多力气。这也是为什么在医院给病人喂食的鼻饲管、实验室的移液管,都采用了类似的中空设计 —— 本质上都是对 “高效流体通道” 的工程化应用。

二、圆柱形:材料与结构的 “双重最优解”

除了 “中空”,“圆柱形” 的截面选择同样蕴含工程学智慧,核心在于材料利用率与结构稳定性的平衡。

从材料科学角度看,圆柱形是 “用最少材料实现最大强度” 的典范。根据材料力学中的 “截面惯性矩” 原理,相同重量的材料,制成圆柱形时,其抗弯曲和抗挤压能力远高于方形或扁平状。这意味着,一根细薄的圆柱形吸管,既能轻松插入饮料杯,又不易在吸吮过程中被牙齿咬扁或因手部挤压变形 —— 而如果换成方形吸管,其四个棱角处容易因应力集中而断裂,扁平状吸管则更易被挤压闭合,导致液体无法流动。

同时,圆柱形结构还能最大程度减少液体在管内的滞留。由于圆柱内壁光滑且无死角,饮用完毕后,管内残留的液体量极少,这不仅符合卫生需求,也能避免因液体残留导致的吸管变质。这种 “高效输送 + 低残留” 的特性,让圆柱形成为吸管截面的最优选择。

三、人机工程学:贴合人体的 “自然设计”

吸管的设计不仅要满足功能需求,还要贴合人体的使用习惯,这正是人机工程学的核心考量。圆柱形吸管的直径和长度,都是经过对人体口腔结构和使用场景的反复优化后确定的。

从口腔适配性来看,成年人的口腔在自然吸吮状态下,上下牙齿之间的间隙约为 5-8 毫米,而常见的圆柱形吸管直径多为 6-8 毫米,恰好能轻松放入口腔,且不会因直径过大导致口腔不适,或因直径过小需要过度用力吸吮。此外,圆柱形的圆润表面不会对嘴唇和口腔黏膜造成摩擦损伤,而如果换成带有棱角的方形吸管,长期使用可能会磨损唇部皮肤,甚至导致口腔黏膜划伤。

从使用场景来看,圆柱形吸管的长度设计也兼顾了不同容器的需求。例如,用于易拉罐饮料的吸管长度较短(约 12-15 厘米),刚好能从罐口插入后直达罐底;而用于塑料杯或纸杯的吸管则更长(约 20-25 厘米),既能满足人们手持杯子时的饮用高度,又不会因过长导致吸管弯折。这种 “按需适配” 的设计,让圆柱形吸管能够适应各种不同的使用场景,成为通用性最强的饮品工具。

四、工程学的 “极简主义”:简单背后的精密计算

看似简单的 “中空圆柱形”,实则是工程学中 “功能优先、成本最优” 原则的完美体现。从生产角度看,圆柱形吸管可以通过挤出成型工艺批量生产,无论是塑料、纸质还是金属材质,都能以极低的成本实现高效制造 —— 而如果换成其他形状,不仅模具设计更复杂,生产过程中的材料损耗也会大幅增加。

从环保角度来看,圆柱形吸管的材料利用率最高。在相同的输送效率下,圆柱形吸管所需的材料最少,这意味着无论是塑料吸管的 “减量替代”,还是纸质吸管的 “环保升级”,圆柱形结构都能最大程度减少材料消耗,降低对环境的负担。如今,随着环保意识的提升,可降解纸质吸管和可重复使用的金属吸管逐渐普及,但它们依然沿用了 “中空圆柱形” 的核心设计 —— 这恰恰证明,这一结构在功能、成本和环保之间找到了最佳平衡点,是经过时间检验的 “最优解”。

结语:藏在日常里的工程思维

一根小小的吸管,之所以能成为全球通用的饮品工具,正是因为 “中空圆柱形” 的设计精准地解决了流体输送、结构稳定、人机适配和成本控制等一系列工程学问题。它告诉我们,优秀的工程设计往往不是追求复杂的结构,而是在满足功能需求的前提下,通过对科学原理的巧妙运用,实现 “极简而高效” 的解决方案。