搭便车效应:公共事务谁来做?

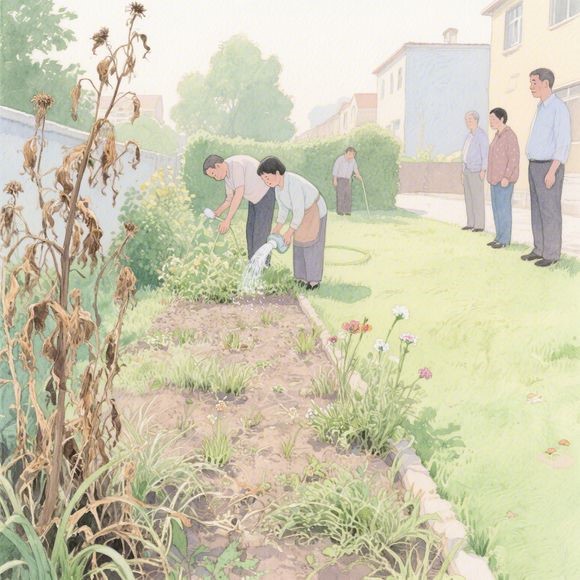

想象一个温馨的社区花园,原本荒芜的空地在居民们齐心协力下种满了鲜花绿植,成了大家休闲放松的好去处。但渐渐地,有人发现,即使自己从不参与花园的浇水、除草,也能享受美丽的景色和清新的空气。于是越来越多的人选择 “躺平”,最终花园因无人打理而荒废。这个场景,生动地展现了经济学中著名的 “搭便车效应”。

什么是搭便车效应?

在经济学领域,“搭便车效应”(Free - Rider Problem)指的是在公共物品或服务的提供过程中,一些个体不付出成本却享受收益的现象。公共物品具有非排他性和非竞争性两个关键特征。非排他性意味着无法阻止任何人使用该物品,比如国防、路灯;非竞争性则表示一个人的使用不会减少其他人对该物品的享用,例如公共图书馆里的书籍,你借阅一本书,并不会妨碍他人借阅同一本书。

正是由于公共物品的这些特性,让 “搭便车” 行为有机可乘。以社区的公共照明为例,安装路灯需要资金投入和后期维护,假设每个居民分摊 100 元就能完成这项工程。但部分居民会想:“如果其他人出钱安装好了路灯,我不掏钱也能享受照明,何乐而不为?” 当这种想法在群体中蔓延,愿意主动出资的人就会越来越少,最终导致公共照明项目无法实施。

搭便车效应如何影响公共事务?

公共事务的解决往往依赖于集体行动,而搭便车效应却像一颗 “毒瘤”,严重阻碍了公共事务的推进。从城市的基础设施建设,到环境保护,再到社区的治安维护,都可能受到搭便车行为的干扰。

在环境保护方面,减少碳排放需要企业和个人共同努力,例如企业升级环保设备、个人选择绿色出行。然而,部分企业会认为:“其他企业减排了,环境改善我也能受益,我何必投入成本改造设备?” 个人也可能想:“我一个人开车对环境影响不大,坐公交又麻烦,还是开车方便。” 当这种心态普遍存在时,全球减排目标就难以实现。

在社区治理中,组织社区活动、维护公共设施都需要居民参与和支持。但搭便车效应会让积极参与的居民感到不公平,逐渐失去热情,最终导致社区缺乏活力,公共事务陷入停滞。

如何破解搭便车困境?

虽然搭便车效应带来的挑战不小,但通过合理的制度设计和策略调整,我们能够有效应对这一问题。

政府干预是重要手段。政府可以通过税收和补贴来解决搭便车问题。以教育为例,教育是典型的具有正外部性的公共物品,接受教育的人不仅自身受益,还能促进社会整体素质的提升。政府通过征收教育税,强制公民为教育投入资金,同时向学校提供财政补贴,保证教育资源的供给,让每个孩子都能接受教育。此外,政府还可以直接提供公共物品,像修建公路、建设水利设施等,确保公共服务的公平性和可及性。

明确产权也是关键。当公共物品的产权能够清晰界定,搭便车行为就能得到一定程度的遏制。例如,过去的公共牧场由于产权不明确,牧民们过度放牧,导致草场退化,这就是 “公地悲剧” 的典型表现。后来通过划分牧场产权,每个牧民拥有自己的牧场,他们为了自身利益会合理控制放牧数量,保护牧场生态,从而解决了搭便车导致的资源过度使用问题。

社会规范和道德约束同样不容忽视。在一些社区,通过建立互助文化和道德规范,鼓励居民积极参与公共事务。例如,社区设立 “志愿者积分制度”,居民参与社区服务可以获得积分,积分可兑换生活用品或服务。这种方式不仅增强了居民的参与感和责任感,还在社区内形成了良好的氛围,减少了搭便车行为。

搭便车效应给公共事务的解决带来了诸多挑战,但只要我们深入理解其原理,综合运用政府干预、明确产权、发挥社会规范作用等手段,就能够调动各方积极性,共同推动公共事务的发展,让每个人都能为社会的美好贡献力量,同时也享受到集体努力带来的丰硕成果。