“床前明月光”:千年误读背后的历史真相

“床前明月光,疑是地上霜”,作为中国人耳熟能详的诗句,李白《静夜思》中这千古名句,千百年来滋养着无数人的心灵。然而,当我们试图还原诗人创作时的真实场景,却发现一个颠覆性的认知 —— 诗句中的 “床”,很可能并非我们习以为常认为的 “睡觉用的卧具”。这一误读背后,藏着古代生活器具演变、文化空间重构与诗意想象的层层密码。

一、卧具的历史流变:从 “胡床” 到 “卧床” 的千年演化

在李白所处的唐代,卧具体系正处于剧烈变革期。汉代以前,中原地区的人们席地而坐,低矮的 “榻” 是主要坐卧用具。随着丝绸之路的繁荣,西域的 “胡床” 传入中原,这种可折叠、高足的坐具迅速流行,改变了古人的起居方式。南北朝至唐代,高型家具逐渐普及,但卧具与坐具的功能尚未完全分离。考古资料显示,唐代床榻常兼具坐卧功能,且多放置于室外庭院或檐下。敦煌壁画中的唐代贵族生活场景,就有男子在户外床榻上休憩的画面,这为理解 “床前明月光” 提供了重要参照。

二、诗意空间的建构:庭院与井栏的文化隐喻

若将 “床” 理解为卧具,诗句中 “明月光” 的照射角度与室内空间逻辑存在矛盾。唐代建筑多为土木结构,窗户较小,月光难以大面积洒在床前。而从文化意象角度看,“床” 在古代常指代井栏。《辞海》中就有 “床,井上围栏” 的解释。在古代,井是家族生活的核心,井栏不仅是汲水设施,更承载着团圆、思乡等情感记忆。例如,《木兰诗》中 “开我东阁门,坐我西阁床” 的 “床”,结合上下文,指的正是阁中的坐具或围栏。李白笔下的 “床前明月光”,或许是诗人倚靠着井栏,望着明月,触发了对故乡的思念。井栏作为连接天地的垂直意象,与高悬的明月形成呼应,构建出极具张力的诗意空间。

三、文化误读的生成:版本演变与认知惯性

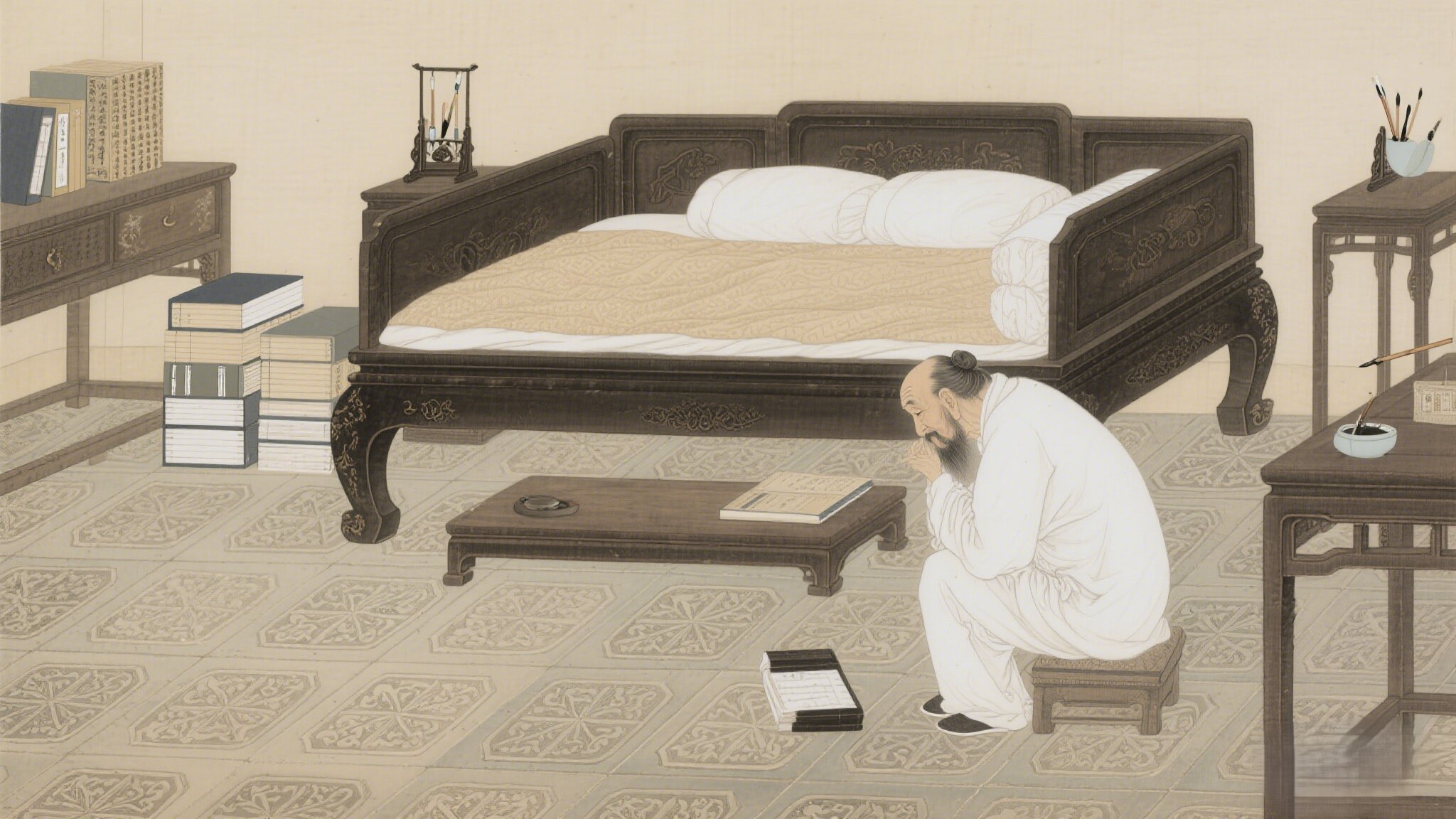

“床” 的误读并非偶然。《静夜思》现存多个版本,明代版本中 “床前看月光” 的表述,明确指向室外空间。但在清代蘅塘退士编纂的《唐诗三百首》中,“看” 被改为 “明”,弱化了动作指向,使 “床” 的意象更加模糊。加之明清时期,卧具已完全取代坐具成为 “床” 的主流含义,后人在理解时,不自觉地将现代认知投射到古诗中。此外,传统绘画中对《静夜思》的视觉呈现,也多将 “床” 描绘为卧榻,进一步固化了这种误读。

四、还原历史现场:从 “床” 看唐代文人的精神世界

重新解读 “床” 的含义,不仅是考据学的胜利,更是对唐代文人精神世界的一次触摸。在开放包容的大唐,文人既享受着高型家具带来的生活便利,又保留着亲近自然的生活情趣。他们常在庭院、廊下或井台边,饮酒赋诗,观星赏月。“床前明月光” 所描绘的,正是这样一个充满诗意与哲思的瞬间。李白以简洁的笔触,将日常场景升华为永恒的乡愁,而 “床” 作为关键意象,承载着文化记忆与情感寄托。

当我们重新审视 “床前明月光” 时,看到的不仅是一个字词的正确释义,更是一扇通往古代生活与文化的窗口。这种误读与正解的碰撞,恰恰证明了古典诗词的生命力 —— 每个时代的读者都能从文本中发现新的可能,而历史考据则让我们更接近诗人创作的本真。或许,正是这种 “误读” 与 “正解” 的交织,让古诗在千年时光中始终焕发着独特的魅力。