“摸鱼” 是反抗 “内卷” 的方式?

在当代社会,“内卷” 和 “摸鱼” 成为了热门词汇,它们反映了人们在工作与生活中的复杂状态。“内卷”,这个词最初源自学术领域,如今已广泛用于描述社会中过度竞争、个体 “收益努力比” 下降的现象。比如在教育领域,学生们为了升学,不断参加各种补习班、竞赛,投入大量时间精力,可最终获得的优势却并不显著;在职场中,员工们为了升职加薪,纷纷加班加点、比拼业绩,工作压力越来越大,可回报却未相应增加。而 “摸鱼”,从最初的 “浑水摸鱼”,本意是乘混乱私自捞取利益,发展到现在,多指在工作或学习时偷懒、不认真,做与正事无关的事。那么,“摸鱼” 能否被视为反抗 “内卷” 的一种方式呢?从社会学的多个理论视角来看,这个问题值得深入探讨。

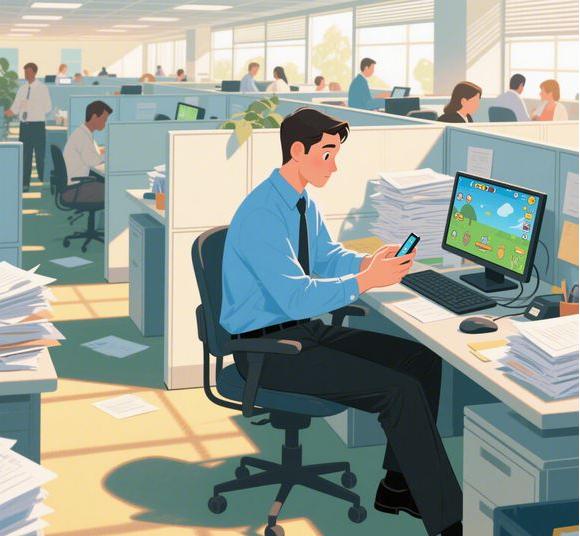

从社会冲突理论的角度出发,“内卷” 本质上是社会资源有限性与人们无限欲望之间矛盾的体现。在一个竞争激烈的社会环境中,人们为了争夺有限的资源,如优质的工作岗位、高学历带来的社会地位等,不得不不断增加自己的投入。以职场为例,企业提供的晋升机会有限,众多员工为了这些机会,拼命加班、超额完成任务,形成了一种非理性的内部竞争。而 “摸鱼”,在这种情况下,可以被看作是一种弱者的反抗武器。当员工意识到无论自己如何努力,都难以在这种激烈的竞争中脱颖而出,且自身的努力并没有得到相应的回报时,他们可能会选择 “摸鱼”。这是对现有不公平竞争秩序的一种无声抗议,表达了对 “过度努力却无更多收获” 这一现象的不满。例如,在一些互联网企业,实行 “996” 甚至 “007” 的工作制度,员工们长时间高强度工作,可薪资待遇和职业发展却没有明显改善。部分员工开始在工作时间偷偷刷手机、聊天等,通过 “摸鱼” 来表达对这种不合理工作模式的反抗。

从符号互动理论层面分析,“内卷” 和 “摸鱼” 都是社会互动过程中产生的行为模式。“内卷” 的形成,是因为人们在社会互动中,不断接受来自他人和社会环境的暗示,认为只有通过不断努力、超越他人,才能获得社会认可和自身价值的实现。比如在学校里,同学们之间互相比较成绩、竞赛获奖情况,这种互动使得大家都陷入了一种不断追求更高分数、更多奖项的 “内卷” 循环。而 “摸鱼” 则是个体对这种过度追求的一种自我调适。当个体发现自己在 “内卷” 的漩涡中感到疲惫不堪,且这种疲惫并没有带来预期的符号价值(如他人的尊重、自我成就感等)时,他们可能会通过 “摸鱼” 来重新定义自己的行为和价值。在工作中,一些员工可能觉得自己努力工作所获得的赞扬和奖励与付出不成正比,于是他们选择在工作之余做一些自己感兴趣的事情,即使这些事情与工作无关,但能让他们获得内心的满足感,这其实是在通过 “摸鱼” 构建自己的符号世界,寻求一种与 “内卷” 不同的价值认同。

从社会交换理论来看,“内卷” 中的个体不断投入时间、精力等成本,期望获得升职、加薪、社会地位提升等回报。但随着 “内卷” 的加剧,这种投入产出比逐渐失衡。员工可能加班到深夜,却只换来微薄的加班费和并不明显的晋升机会。而 “摸鱼” 则是个体在重新衡量投入产出后的一种选择。当他们认为在 “内卷” 环境下继续投入大量成本并不划算时,就会减少这种投入,选择 “摸鱼”。从这个角度讲,“摸鱼” 可以看作是一种对社会交换关系的重新调整,试图打破 “内卷” 带来的不合理的投入产出模式。

然而,我们也必须看到,“摸鱼” 作为反抗 “内卷” 的方式存在一定的局限性。从宏观社会层面来看,“摸鱼” 并不能从根本上改变造成 “内卷” 的社会结构和资源分配机制。如果大多数人都选择 “摸鱼”,可能会导致整个社会生产效率下降,进一步影响社会的发展和进步。而且,对于个体而言,长期 “摸鱼” 可能会影响自身的职业发展和技能提升,在未来的社会竞争中处于更加不利的地位。

“摸鱼” 在一定程度上可以被视为人们对 “内卷” 的一种反抗方式,它反映了个体对不合理竞争环境的不满和对自我调适的需求。但这种反抗方式并非完美,我们需要从更宏观的社会层面和个体长远发展的角度,寻找更有效的应对 “内卷” 的策略,构建一个更加公平、合理、可持续发展的社会环境。